La historia del hombre que consigue superar los reveses de la fortuna y triunfar en sus ilusiones y esperanzas constituye todo un símbolo del american way of life, un emblema de los valores que inspiran el modo de vida norteamericano y, por supuesto, su cinematografía. Decenas, cientos, miles de películas se han construido sobre ese modelo narrativo, hasta el punto de que ha llegado a convertirse en un motivo predilecto de las bromas y cuchufletas de los debeladores del cine estadounidense.

Ya sé que la afirmación no será muy popular entre esos iconoclastas, pero a mí me gustan las historias de derrota, superación y triunfo, aunque sean tópicas y aunque muchas veces tiendan al maniqueísmo. Frente al cinismo imperante en nuestros días, disfrazado de matices y de relativismos, yo siempre he defendido la necesidad de creer en héroes, aunque sean imaginarios (o, justamente, por ser imaginarios). Si uno lee libros y ve películas, pienso yo, es probable que lo haga para encontrar en ellos las emociones, los personajes y los valores que con tan escasa frecuencia reconoce en el mundo real. Me adelanto a las posibles objeciones: vale, ya sé que la literatura y el cine han de servir para analizar e interpretar la realidad y no para sustituirla. Es cierto, pero no lo es menos que el ser humano vive tanto de hechos como de ilusiones y sueños.

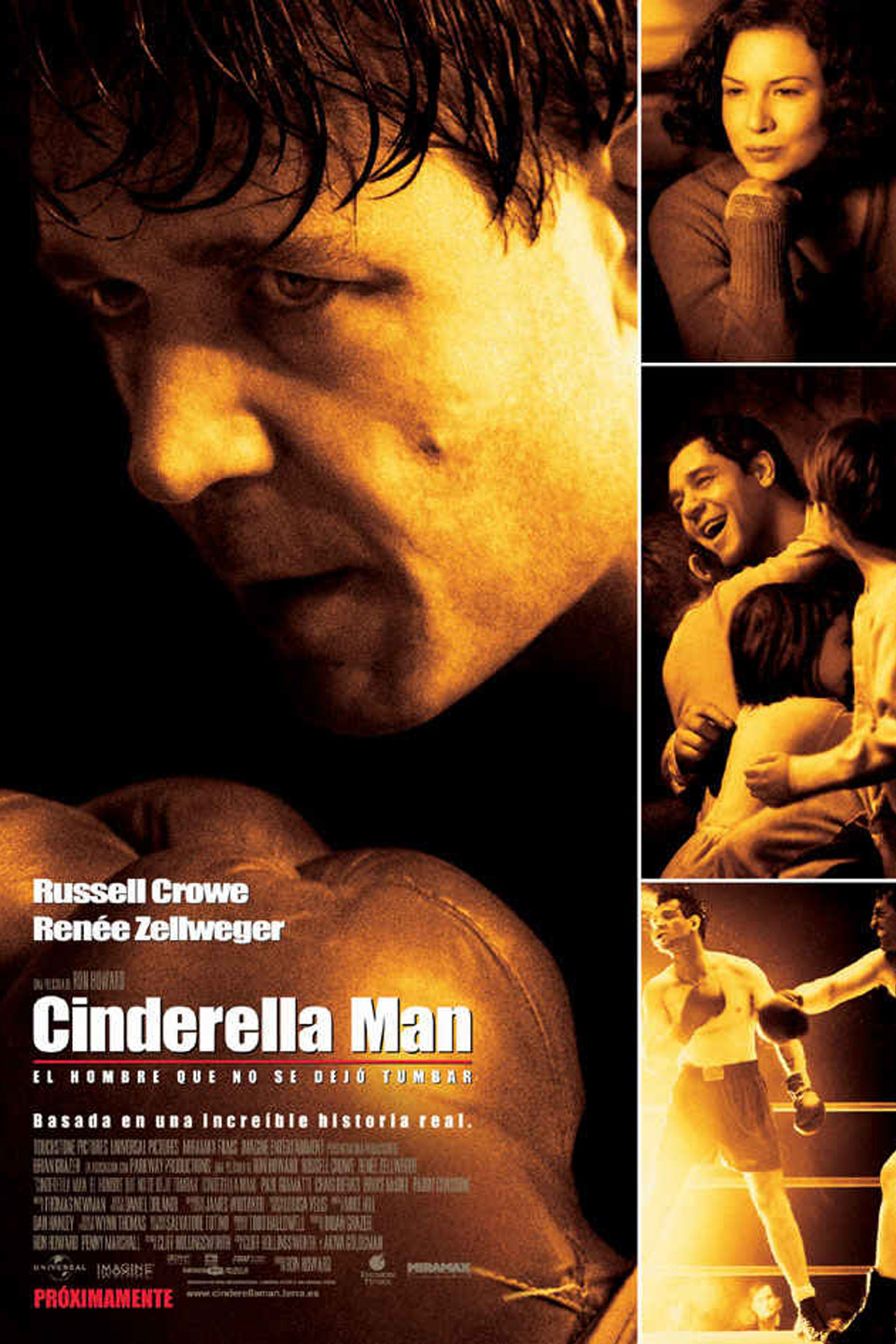

Viene todo esto a cuenta de la última película de Ron Howard, Cinderella man, que ha sido considerada por algunos como nada más que la enésima versión del tema del héroe-caído-que-consigue-levantarse-y-triunfar. No se puede negar que la peripecia del boxeador Jim Braddock, que consiguió imponerse a la mala suerte y a los terribles años de la Depresión hasta conseguir contra todo pronóstico el título mundial de los pesos pesados, tiene todos los boletos para alzarse con el premio gordo al tópico. Ahora bien, la cinta de Ron Howard, aun siendo fiel al modelo narrativo que la inspira, y sin apartarse una pizca de las reglas del subgénero al que pertenece –las películas de boxeo, tan representativas del cine de Hollywood–, tiene la suficiente dignidad y enjundia como para suscitar el reconocimiento del respetable. No es una película magistral, y sobre ello volveré más adelante, pero tiene fuerza, intensidad y una fe en sus propios planteamientos que al final acaba por asegurar su capacidad de convicción.

Para empezar, el retrato de la realidad social e histórica que hace Ron Howard es, cuando menos, honrado. Claro está que no se trata de una representación documental, pero conviene señalar que todos los elementos más característicos de los años de la Depresión –las durísimas condiciones de vida, los empleos precarios y abusivos, las colas ante las ventanillas de la beneficencia, los conflictos laborales, los enfrentamientos con la policía, la sima abismal entre ricos y pobres, pero también las virtudes de la solidaridad entre los desfavorecidos o las costumbres de una comunidad tan celosa de sus tradiciones como la irlandesa– aparecen fielmente retratados. Ciertamente, existe una indudable estilización en el tratamiento de la pobreza y de la injusticia, pero tal procedimiento es perfectamente legítimo en la representación artística –tenemos los ejemplos bien cerca; ahora mismo, al lado del cartel de Cinderella man podemos ver el de Princesas, la magnífica película de Fernando León de Aranoa, cuyo lirismo podría parecer, a primera vista, muy poco acorde con el tema que trata–, siempre que sea coherente con el marco general del relato y con las exigencias de verosimilitud. Claro está que Ron Howard prefiere la crónica biográfica al fresco social, pero ésta es una petición de principio insoslayable –el espectador no ignora qué clase de cine va a ver–, determinada por la naturaleza de la historia y por su vocación comercial.

Además, los riesgos del sentimentalismo y el desbordamiento emocional, a los que con excesiva frecuencia se asoman estos relatos del triunfo sobre la adversidad, y más si practican, como es el caso, la apología de de la vida familiar y de los valores convencionales, han sido sabiamente limitados por Howard mediante un tratamiento de la anécdota y de los personajes que sabe revelar la intimidad de éstos sin recurrir a los subrayados y los énfasis emotivos que tanto gustan en Hollywood. Aunque no renuncia a la espectacularidad de los efectos épicos (sobre todo en el tramo final, que narra la inesperada sucesión de combates victoriosos de Braddock), el director de Cinderella Man construye su historia con una puesta en escena contenida y una interpretación de su actor principal –un Russell Crowe inmenso, que en cada plano revela su energía interior sin necesidad de aspavientos– sobria, mesurada y, en todo caso, de gran eficacia dramática.

Hay dos secuencias que vienen a demostrar lo que acabo de decir y que de alguna manera constituyen la clave emocional de la película. En la primera, probablemente la más lograda de toda la historia, Jim Braddock, que ha sufrido la humillación máxima que puede sentir un hombre de familia –la de que sus hijos tengan que alojarse con unos parientes, porque él no pueden mantenerlos– acude al club donde se reúnen los jerifaltes del mundo del boxeo para solicitar su ayuda económica. El juego de miradas y gestos, los movimientos de cámara y la interpretación de Crowe componen un momento de enorme intensidad y al mismo tiempo sutil, delicado, que deja al espectador con el corazón encogido. La otra secuencia tiene un carácter más tragicómico, propio de ese personaje espléndido (para mi gusto el mejor de la película) que es Joe Gould, el entrenador y manager de Braddock, interpretado por un Paul Giamatti en estado de gracia: Mae, la esposa del boxeador, acude al “lujoso piso” de Gould porque sospecha que éste se trae algún asunto sucio entre manos. En cuanto Gould le franquea la puerta, Mae descubre que ese piso sólo es lujoso en apariencia: el entrenador, que también pasa por una mala racha, ha tenido que empeñar hasta el último mueble para permitir que Braddock abandone sus miserables empleos y se entrene con regularidad. El maravilloso actor que es aquí Giamatti consigue poner el punto adecuado de ironía y humor a una escena que, de otro modo, hubiera parecido enfática e incluso inverosímil, y con ello consigue que el espectador comprenda la auténtica y dignísima naturaleza de su relación con el púgil.

Las notas de promoción y varias de las reseñas que he leído han subrayado aspectos como la acertadísima reconstrucción de época, el realismo de la narración visual de los combates de boxeo –con algunas novedades, como los breves insertos, casi subliminales, que muestran las fracturas de los huesos en plena lucha– o los sabrosos detalles del anecdotario del rodaje. Es verdad que en las escenas sobre el ring uno casi llega a sentir el impacto de los puñetazos sobre sus propias carnes, y no cabe duda de que secuencias como el combate final entre Jim Braddock y Max Baer, ante miles de aficionados que rugen de entusiasmo en las gradas, ponen los pelos de punta. Pero, bueno, yo doy por supuesto que el cine de Hollywood hace mucho tiempo que sabe conseguir efectos semejantes sin despeinarse. A mi modo de ver, el interés de la cinta está en otra parte: en el acercamiento sincero y digno a la figura de un buen hombre, cuya vida merece la pena contar. Y es justamente este aspecto de la película el que impulsa a formular algún reproche serio a su director. En efecto, hay escenas muy logradas –por ejemplo, las del trabajo de los descargadores en los muelles, o las que transcurren en la iglesia del barrio, donde aparecen los paisanos irlandeses del protagonista apiñados alrededor de la radio, y el fornido párroco, que naturalmente fue boxeador en su juventud, animando con toda su alma a su feligrés– que nos hacen añorar algo más de profundidad, un poco más de “gancho” en el retrato de la humilde sociedad de New Jersey en la que nació y se crió Braddock. Al final, el retrato de la vida americana de los años treinta, que tiene instantes magníficos, sabe a poco, y en cambio las escenas de peleas a puñetazos se hacen pesadas. Menos boxeo (siempre tan igual a sí mismo, aunque lo rueden cineastas de talento) y, en su lugar, más historias de los estibadores, más escenas de las hoovervilles (las ciudades de chabolas, como la que invade la policía en pleno Central Park) y un poco más de atención hacia las colas de la beneficencia, ésa hubiera sido mi elección.

Y ya puesto, no hubiera seleccionado para el papel de Mae a Renée Zellweger, una actriz que, a tenor de lo que vemos en la pantalla (y de lo que oímos; la voz que la dobla en la versión española es irritante), nunca consigue hacerse con el tono y actitud que exige su personaje. No sé si es el exceso de gestos o un cierto aire glamouroso del que no consigue desprenderse aunque vaya vestida de trapillo, o el efecto de la comparación, en este caso tan odiosa como inmisericorde, con las excelentes interpretaciones de Crowe o Giamatti, pero en mi modesta opinión la Zellweger anda muy desorientada en su papel.

El curioso lector que sepa inglés puede completar los detalles de la historia de Jim Braddock en la página oficial dedicada al boxeador. Y, si quiere unas cuantas opiniones sobre la película, hará bien en leer las reseñas de José Fernández en La Butaca, Luis en Cinengaños, Jordi Costa en Fotogramas y las de Malabesta y Bronte en Digerido Por.

Últimos comentarios