La semana que está a punto de terminar me ha deparado dos sorpresas cinematográficas, dos películas que me han llamado mucho la atención, por razones tan distintas como (para mí) inesperadas. Seguro que lo de «sorpresas» extrañará a los lectores de La Bitácora del Tigre en cuanto vean a qué filmes me refiero, pues se trata de Volver, de Pedro Almodóvar, y El código Da Vinci, de Ron Howard, basado en la celebérrima novela de Dan Brown. Habrá que dar, pues, las explicaciones pertinentes.

Comienzo con la película de Pedro Almodóvar, un cineasta que me resulta sumamente antipático, no tanto por su cine (que, en general, se me atraganta), como por sus actitudes públicas, algunas de las cuales (por ejemplo, la acusación pública de que el PP intentó organizar un golpe de Estado la noche anterior a las elecciones del 14 de marzo de 2004) dan cuenta de la clase de endiosamiento irresponsable que caracteriza a ciertos miembros del mundo de la farándula. Yo estoy convencido de que el cine de Almodóvar está infinitamente sobrevalorado; además, su elevación a los altares del Olimpo cinematográfico español, en calidad de representante de las esencias artísticas de nuestro cine, me ha parecido siempre una tomadura de pelo.

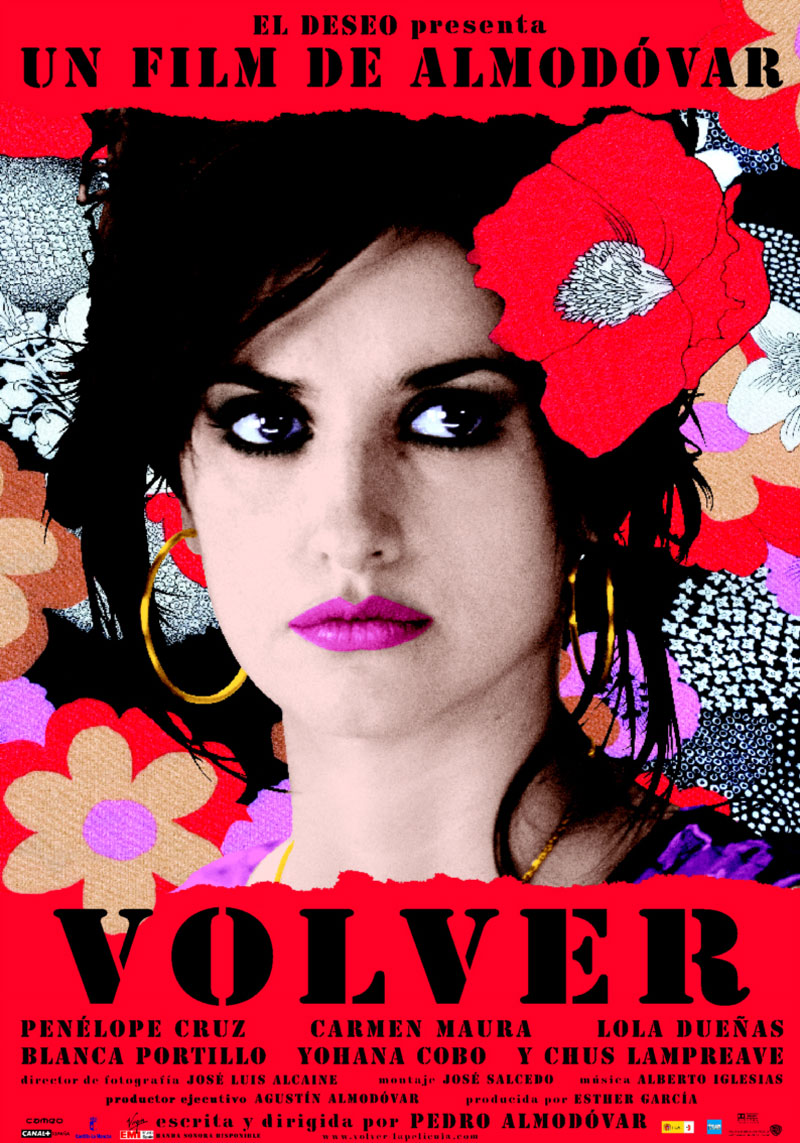

Dicho esto, he de admitir que Volver me ha parecido una película excelente, probablemente la mejor que ha salido de la factoría del cineasta manchego. La razón de que me haya gustado tanto reside, a mi modo de ver, en que se trata de la menos almodovariana de todas sus películas, la más contenida y discreta, la que toca emociones más sinceras y directas, más capaces de ser compartidas por todos los espectadores, la más alejada de las notas gruesas, los personajes anormales (en el sentido estadístico de la palabra) y la estética del «cutrelux», que tanto le gustó en un tiempo y de la que nunca ha llegado a desprenderse del todo. No obstante, lo de «genio y figura hasta la sepultura» se le puede aplicar aquí al director con toda justeza (y no quiero hacer chistes fáciles basados en la temática de la película), pues en Volver no falta una de esas secuencias productoras de vergüenza ajena (la entrevista a la que una de esas arpías que lideran los programas de cotilleo somete a la pobre Agustina, enferma de cáncer y angustiada por la larga desaparición de su madre), que constituyen una de las señas de identidad de la cinematografía de Pedro Almodóvar.

Hecha abstracción de esta secuencia, que al menos se reviste de la dignidad con la que reacciona el personaje de Agustina (se marcha de la entrevista, dejando a la periodista con dos palmos de narices), Volver es una película de una indudable contención expresiva, con escenas bellísimamente fotografiadas (yo no recuerdo nada parecido en otros filmes de Almodóvar), narrada con apasionamiento, pero también con serenidad. Y eso le da un valor muy especial a una historia «de fantasmas» (bueno, resumirla con semejante etiqueta es probablemente abusivo, pero no quiero reventar con los matices las sorpresas que esconde el argumento), que de haber optado por un enfoque más truculento y menos elegante se hubiera desmoronado.

Volver ofrece, además, un mérito añadido: el de presentar una historia de mujeres (casi exclusivamente mujeres, los hombres sólo tienen papeles episódicos), de mujeres valerosas, corajudas, modernas pero al mismo tiempo apegadas a tradiciones que las hacen reconocibles, entrañables y próximas, mujeres que no necesitan desgañitarse con protestas o desplantes feministas para volverse admirables ante los ojos del espectador. Entre todas sobresale el personaje de Raimunda, interpretada por una Penélope Cruz (que tampoco es una actriz que me guste especialmente), rotunda, madura, en estado de gracia. No hay duda de que la actriz madrileña tiene una parte decisiva en la magnética atracción que desprende toda la historia: literalmente traspasa la pantalla con el brillo de sus ojos y su boca, con una expresividad avasalladora que antes de ahora yo sólo le había visto en La niña de tus ojos, de Fernando Trueba.

Con alguno de mis amigos he discutido más de una vez (la última hace muy poco) a propósito del cine de Pedro Almodóvar. Como a veces tiendo a ser un tanto extremista en mis juicios, hago aquí público arrepentimiento de mis excesos, y declaro mi propósito de enmienda. Ante películas como Volver, no queda otro remedio que arrumbar los prejuicios y reconocer el talento del director de Calzada de Calatrava.

El caso de El código Da Vinci es casi el opuesto a Volver. Mientras que respecto a la película de Almodóvar todo el mundo se deshace en elogios, denigrar la de Ron Howard parece haberse convertido en el deporte de moda. Yo la vi ayer sábado, en la sesión de las ocho, en compañía de Pilar y de mi hermano José Ángel. A los tres nos gustó, no nos pareció ni larga (y eso que dura casi dos horas y media), ni aburrida, ni insoportable, y a juzgar por la reacción del público, que la premió con algún tímido aplauso (es verdad que a la sesión de tarde suele acudir un público menos exigente que a las sesiones nocturnas), tampoco la mayor parte del respetable salió especialmente decepcionado.

Claro está que El código Da Vinci no pasará a la historia del cine, a no ser por razones extracinematográficas, pero tampoco es el bodrio que desde distintos sectores, y por razones tan diferentes que hay que pensar que en esta ocasión se cumple el dicho de que los extremos se tocan, se ha proclamado. Dejando a un lado todo lo que se refiere a su estricta verosimilitud histórica (que, según dicen los que saben, tiende a cero) y a la evidente heterodoxia religiosa que subyace a su tesis principal, la película de Ron Howard puede presentarse perfectamente en sociedad como lo que es, un thriller de gran presupuesto, cine-espectáculo con ciertas pretensiones históricas, filosóficas y teológicas, destinado al entretenimiento del público que paga religiosamente su entrada y quiere ver en la pantalla una historia espectacular, lujosa, con los toques esotéricos y enigmáticos que, aunque se hayan puesto de moda en los últimos tiempos, siempre han sido bien recibidos por el respetable.

Dar a una película como ésta otra importancia que la que tiene, sacarla de su contexto cinematográfico, presentarla como una amenaza para la fe católica o para la supervivencia del cine y de la literatura de calidad (argumento este último que en su momento difundieron muchas críticas a propósito del libro de Dan Brown) es, sencillamente, errar el tiro, y practicar esa afición tan peculiar que se llama matar moscas a cañonazos. Libro y película son obras de entretenimiento, y estoy seguro de que si sus autores tienen un mínimo de lucidez (no hay por qué pensar otra cosa, vistos los resultados en forma de ejemplares vendidos y resultados de taquilla), jamás se habrán planteado hacerlos pasar por algo diferente.

Si alguna crítica se merece la película de Ron Howard (y yo creo se merece unas cuantas) ha de estar basada en sus valores y en sus defectos como obra cinematográfica. A este respecto, no está de más insistir en que el final es inconsistente, que la narración hace trampas en más de una ocasión (escamoteándole al espectador datos que en buena ley debiera presentar con claridad), que el reparto resulta muy poco convincente, sobre todo por la presencia de un Tom Hanks que nunca se cree su papel y que no hace otra cosa que poner cara de estreñido. Pero, en cambio, El Código Da Vinci ofrece otros aspectos de indudable interés: la eficacia de un relato que evita los excesos del didactismo gracias a un uso muy eficaz de las transparencias, los fundidos, los insertos y diversos trucos digitales, la insólita atención que una producción norteamericana presta a la tradición cultural europea (por mucho que ésta haya sido distorsionada en la novela y en el guión de la película, para mayor gloria de las fábulas conspiratorias urdidas por Dan Brown), e incluso ese curioso aire de empresa internacional y multilingüe que se desprende de una historia en la que se oyen hablar lenguas diversas y en la que intervienen actores ingleses, franceses, alemanes y norteamericanos. Salvando las distancias, que son tan amplias como innegables, creo que El Código Da Vinci recorre de nuevo el camino que en su día emprendieron otras producciones internacionales como, por ejemplo, El nombre de la rosa, y que últimamente no había sido demasiado frecuentado. A ver si cunde el ejemplo, y podemos ver más películas espectaculares sobre obras de arte, libros, códigos y secretos. Un poco menos fantasiosas y con más sustancia, a poder ser.

ME ALEGRO DE HABER SERVIDO, AL MENOS POR ESTA VEZ, DE REVULSIVO PARA QUE FUESES A LA PROYECCIÓN DE «VOLVER».

DE TODOS MODOS MI CONEXIÓN CON ALMODOVAR SUELE SER PORQUE ME ATRAE LO «CUTRE» DEL SER HUMANO. ES ALGO QUE ME TENGO QUE HACER MIRAR. UN DÍA HABLAREMOS DE ELLO DELANTE DE UNA COPA.

UN ABRAZO, AMIGO.