Antes de comenzar mi reseña de la película de Agustín Díaz Yanes, basada en las novelas de Arturo Pérez Reverte, quisiera dar testimonio de la sesión a la que asistí, el pasado día 1 de septiembre, fecha del estreno del filme. La sala de proyección de los multicines Golem de Pamplona, en la sesión de noche, estaba abarrotada, llena hasta la bandera.

El público era joven y entusiasta: muchos veinteañeros (y lo sé de buena tinta porque Pilar reconoció en los asientos próximos a unos cuantos ex alumnos), mayoría de espectadoras (¿por Viggo Mortensen o porque ellas son más habituales y mejores lectoras que sus compañeros?) y un evidente clima de ansiedad y expectación. Tras la proyección, seguida en respetuoso silencio por el respetable, sonó un aplauso bastante nutrido, ciertamente no estruendoso, pero desde luego del todo insólito en los pagos cinematográficos que yo frecuento.

La intensa campaña de promoción, el eco mediático de Arturo Pérez-Reverte y la fama adquirida por su serie novelística tienen, sin lugar a dudas, mucho que ver con esta acogida tan llamativa. De hecho, por lo que he podido leer en prensa y a través de Internet (hoy mismo, 6 de septiembre, acabo de ver que Tele 5 ha pagado una página completa de publicidad, en el diario de mayor tirada de España, para agradecer el millón de espectadores que han pasado por taquilla), Alatriste lleva camino de convertirse en uno de los éxitos indiscutibles de la temporada. Las críticas, sin embargo, no parecen tan favorables: he leído pocos juicios abiertamente positivos y sí, en cambio, abundantes exabruptos, amén de unos cuantos análisis que hacen hincapié en aspectos marginales o claramente extracinematográficos.

La verdad es que a mí tampoco me gustó Alatriste, y siento decirlo, porque fui al cine no sólo con el propósito de disfrutar de una buena película, sino también con la idea de contribuir con el importe de mi entrada al desarrollo de la industria cinematográfica nacional, tan necesitada de una producción vigorosa y abundante en medios, como la que se ha dedicado a este filme. Alatriste me pareció una película interesante y digna (no se merece el infierno al que le han condenado algunas críticas, cuya virulencia y desprecios se me antojan muy injustos) pero esencialmente fallida, por su escaso vuelo épico, por sus muchos desequilibrios, y por un reparto que, en términos generales, no está a la altura de las circunstancias

Se ha discutido mucho sobre las razones que han llevado a un guionista de prestigio, como Agustín Díaz Yanes, a pergeñar un relato tan poco sólido, tan inconsistente y endeble. Se ha hablado de un deseo de impedir la posible serialización de la historia mediante el recurso a la condensación de las cinco novelas en una única película (pero ya vimos, con Master and Commander, que es posible abarcar un universo literario gigantesco con resultados mucho más satisfactorios), de recortes feroces en la mesa de montaje, de limitaciones insuperables en la producción (a pesar de los 24 millones de euros invertidos en ella, que no son precisamente una bagatela), pero éstos, que son argumentos interesantes para la historia del cine, carecen de auténtico valor ante la inmensa mayoría de los espectadores

Lo que yo vi en la sala de proyección es una película que muestra muy serios problemas de ritmo y de ilación de los episodios, que no establece las mínimas relaciones entre los personajes para que éstos resulten creíbles, que subordina la plasmación de la evolución interna de los caracteres a un expediente tan manido y tan pobre como los rótulos al estilo de «Quince años después», que se obsesiona con una puesta en escena de indudable belleza formal (aunque excesivamente tendente al manierismo imitativo de la pintura barroca), hasta el punto de convertir el relato en una sucesión de secuencias sueltas y deshilvanadas, y que no ofrece la solidez, la compacidad y la sensación de realidad tan imprescindibles en una película de época, sobre todo si se pretende respetuosa con la verdad histórica.

Da la sensación de que el guión se hubiera gestado con un prurito invencible de fidelidad al texto escrito, o incluso con la vista puesta en la plétora de lectores de Arturo Pérez-Reverte, que a buen seguro sabrían rellenar los muchos huecos de la trama con el recuerdo de su lectura de las novelas. De otro modo, resulta inexplicable la dispersión del argumento en multitud de subtramas y personajes inconexos, las violentas elipsis (si es que son tales) y la amplitud del tiempo interno (veinticinco años, según creo), circunstancia esta última que resulta problemática porque apenas si se ve reflejada en rasgos creíbles de evolución física y de personalidad de los protagonistas (si se me permite la hipérbole, se podría decir que Alatriste no se cambia de ropa a lo largo de todo el metraje).

Sobre la falta de las necesarias conexiones entre los personajes se podría escribir todo un tratado. No quisiera pasarme de listo ni exagerar la nota, pero lo cierto es que a lo largo de la película me sentí muchas veces desconcertado por lo que veía en pantalla: la extraña y poco motivada rivalidad entre Alatriste y el espadachín Gualterio Malatesta, la todavía más insólita comprensión que media entre enemigos como el protagonista y el alguacil Martín Saldaña, que se baten a muerte y que sin embargo se guardan una llamativa lealtad (esto debe de ser el «código» propio de los delincuentes, un leitmotiv de la narrativa de Pérez-Reverte, que aparece continuamente en novelas como La reina del sur), el injustificado comportamiento de Angélica de Alquézar, cuyos cambios de actitud con respecto a Íñigo de Balboa no se explican satisfactoriamente, y tantos otros casos.

Lo mismo puede decirse de numerosos aspectos de la trama, que prácticamente son ininteligibles (yo, al menos, confieso no haberlos entendido). En particular, resulta confuso todo lo que rodea a las intrigas cortesanas urdidas por el Inquisidor Bocanegra y Luis de Alquézar, en las que de una u otra manera se ven envueltos Alatriste y Balboa, y que incluyen episodios como el asalto al Príncipe de Gales y al Duque de Buckingham, el progresivo enfrentamiento entre Alatriste y el Duque de Guadalmedina, otrora compañeros de armas, y el encarcelamiento y condena a galeras de Íñigo, todos ellos episodios en que el espectador percibe que existen detalles importantes pasados por alto, que parecen estar reclamando a gritos la apoyatura de las novelas.

La escasa solidez de la trama y de las relaciones entre personajes es un defecto que además se ve agravado por otro aspecto objetable: el hecho de que Alatriste, que no es otra cosa que un soldado veterano (ni siquiera capitán), tenga acceso casi universal a los personajes más importantes de la Corte y del Reino. No tengo reparo en admitir esta proximidad como una licencia dramática, de asentada tradición en la narrativa histórica y el cine de época; por otro lado, no es menos cierto que la presencia de Alatriste en los salones cortesanos está bien motivada en la película (no es el espadachín el que se pone en contacto con los poderosos de su tiempo, sino que son éstos quienes le contratan en calidad de asesino a sueldo), y que además permite poner ante los ojos de los espectadores a figuras tan interesantes como la de Francisco de Quevedo o el Conde-Duque de Olivares. Sin embargo, la película estira el alcance de esta licencia hasta límites inverosímiles, con escenas tan absolutamente increíbles en la España del siglo XVII como aquélla en que Alatriste reclama, a gritos, la atención del valido del rey Felipe IV.

Muchas críticas de Alatriste han puesto de relieve lo inadecuado del reparto, y en efecto, hay que insistir en que ni Eduardo Noriega, ni Unax Ugalde, ni Ariadna Gil, ni Elena Anaya ni Pilar López de Ayala (es incomprensible que esta última haya podido aceptar un papel que no sólo no le proporciona lucimiento alguno, sino que además le obliga a pronunciar unas breves frases que rozan el ridículo) encajan en sus papeles. La elección de estos actores y actrices sólo puede explicarse en virtud de su impacto mediático y de promoción, lo cual habría sido perfectamente legítimo si sus actuaciones hubieran estado a la altura de lo que una película de época exige. Lo que a mi modo de ver no tiene ninguna defensa, y constituye poco menos que una tomadura de pelo al respetable, es que una actriz como Blanca Portillo encarne al inquisidor Bocanegra; semejante elección roza la extravagancia, cuando no la arbitrariedad, pues no hay modo de explicar qué razón interna de la trama exige que este papel masculino lo interprete una mujer.

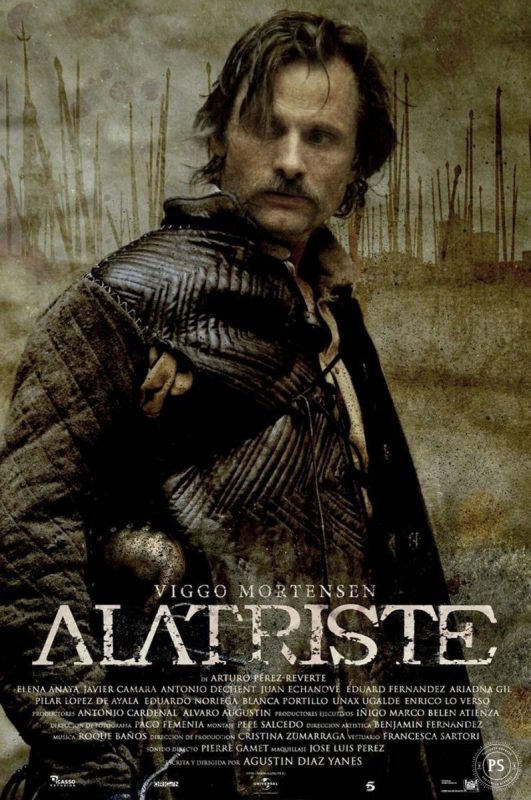

El mejor de todo el reparto es Viggo Mortensen, sin duda, con una presencia física muy convincente, con la galanura justa para su personalidad escéptica y sarcástica, y una energía arrolladora. Mortensen protagoniza una actuación en la que apenas sonríe, de gestos contenidos y escuetos. Siempre da la sensación de que bajo su tensa mirada se esconde una violencia a punto de estallar, que aparece insinuada por una voz seca y sibilante (quizás para disimular su acento tan poco natural), como de serpiente amenazadora. Su caracterización para el personaje de Alatriste -flaco y a la vez vigoroso, con el bigote largo y el pelo descuidado- es del todo verosímil. Quizás no lo sea tanto su vestuario, prácticamente el mismo a lo largo del relato, pero lo cierto es que el actor norteamericano viste la capa y el chambergo (por no hablar de su vigoroso manejo de la espada, arte en el que se entrenó a conciencia durante la filmación de la trilogía de Peter Jackson) como si hubiera nacido con ellos puestos.

Otro personaje que el espectador aprecia es el de Gualterio Malatesta, bien encarnado por el italiano Enrico Lo Verso, que se halla muy cómodo en los tópicos del «malo de película» que se le han adjudicado en ésta. Su hablar rotundamente extranjero, su cinismo despegado y elegante, su distinción y petulancia están muy logrados. Y aunque no acaben de explicarse los matices de su enemistad con Alatriste e Iñigo de Balboa, su actuación merece un aplauso. También se lo han ganado las actuaciones de Juan Echanove (Francisco de Quevedo) y Javier Cámara (el Conde-Duque de Olivares), ambos muy bien caracterizados, hasta el punto de que Echanove sería casi irreconocible si no fuera por sus gestos y su inconfundible voz.

En cuanto a Unax Ugalde, que para muchos aficionados (yo confieso no haberme entre ellos) constituye una de las promesas del cine español, su actuación es, como mucho, discreta. Aunque ha ganado empaque y soltura respecto a películas anteriores, todavía se le ve demasiado verde y falto de cuajo para encarnar un papel como el del hijo adoptivo de Diego Alatriste. De todas formas, el problema con la actuación de Unax Ugalde (y pasa tres cuartos de lo mismo con la de Viggo Mortensen y otrosmiembros del elenco) es que se ve muy negativamente afectada por la falta de una adecuada configuración de su personaje en el guión. La dispersión de la trama y la falta de congruencia entre sus episodios no favorecen la necesaria expresión de la evolución interna de su personaje, lo cual contribuye a poner en evidencia sus limitaciones como actor.

Algo parecido podría decirse de los papeles de actores tan sólidos como Antonio Dechent y Eduard Fernández, a quienes les toca en suerte interpretar a dos compañeros de armas del protagonista. Las secuencias en que intervienen se cuentan entre las más atractivas de la película, pues pintan la dura vida de soldados en unos términos realistas y sinceros en los que no falta el humor sarcástico ni ciertos toques costumbristas y castizos (es una gozada ver cómo el soldado veterano que interpreta Antonio Dechent se queja a sus superiores, con abundancia de palabras gruesas y desplantes de arrogancia canalla). Sin embargo, las suyas son secuencias sin la necesaria continuidad, lo que debilita no sólo el valor de sus interpretaciones, sino incluso su eficacia dramática. Tal limitación es un error de peso en una película que hace de la vida del soldado, de sus valores y contravalores, casi una profesión de fe, aunque esa fe no se haya visto del todo correspondida con las obras. En efecto, a mi modo de ver, Alatriste habría ganado mucho si hubiera ceñido más su discurso al relato de la vida militar del capitán y de sus compañeros, un ámbito para el que probablemente el cine español y sus actores se hallan mejor dotados que para los grandes frescos históricos.

Aunque en términos generales no pueda reprocharse a la película el abuso culturalista y la pedantería, de la que en líneas generales Agustín Díaz Yanes ha sabido alejarse, hay algunos episodios demasiado rígidos, cuya funcionalidad no acaba de estar clara, a no ser que respondan al deseo de adornar la historia con referentes artísticos y literarios. El ejemplo más claro de este defecto es, a mi modo de ver, el de la larga secuencia en el teatro: hacía falta, claro está, para dar cuenta de la relación entre Iñigo de Balboa y Angélica de Alquézar, y para insinuar la afición del rey por la actriz María de Castro, que acabará abandonando a Alatriste en pos de su propio interés. Ahora bien, la escena se demora en innecesarios parlamentos de Ariadna Gil (quien, por cierto, se las ve y se las desea para enfrentarse con los textos clásicos), y en imágenes de una inmovilidad muy poco cinematográfica.

Con todos los reparos que he mostrado hasta aquí (y son muchos, desde luego), la película no carece de momentos narrados con brío y convicción. Un ejemplo muy significativo, pues marca toda la historia con los tonos de su negra violencia y esesperación, es el de la incursión inicial de Alatriste y sus compañeros sobre una posición de la artillería enemiga en Flandes: la morosidad deliberada y detallista de la acción y su atmósfera malsana y pantanosa sirven tanto para representar las miserias y crueldades de la guerra como para dar cuenta de la habilidad de los soldados profesionales de los Tercios españoles (magnífico el detalle de Alatriste soplando la mecha, que lleva en alto, por encima de las aguas fangosas, para evitar que la brasa se moje) y de ese rasgo de camaradería y lealtad que es, probablemente, la mejor virtud de aquellos soldados curtidos en mil batallas. El desembarco de las tropas que vuelven de Flandes, en la playa gaditana de La Caleta, es otro momento de singular brillantez: el tráfago de hombres, pertrechos y embarcaciones está muy bien resuelto y adquiere un tono muy realista, lo cual tiene su mérito, habida cuenta de que la playa no es demasiado amplia, y de que su entorno está muy urbanizado. También me pareció muy acertado el encuentro final entre Alatriste y una envejecida María de Castro, recluida en el hospital de sifilíticas, donde no espera otra cosa que la muerte. La escena respira amargura por los cuatro costados, pero también una delicadeza y una intensidad de los sentimientos que nos recuerdan al mejor Díaz Yanes, al de esas escenas patéticas y terribles de Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto que todos los aficionados al cine tenemos atesoradas en nuestro recuerdo.

Toda la película se caracteriza, además, por un gusto indudable en el manejo de la luz y del cromatismo (Paco Femenía seguro que se lleva algún premio por su trabajo fotográfico), con un propósito deliberado de otorgar a la historia un tono apagado, mortecino, pero al mismo tiempo intenso, capaz de reflejar los agudos contraluces y las contorsiones propios del Barroco español. Por otra parte, las escenas de interiores (tabernas, aposentos, palacios, teatros) constituyen en muchos casos auténticos cuadros vivientes, que revelan el cuidado por la ambientación y la fidelidad a la realidad histórica que caracterizan al diseño de producción. Se llega al extremo (que a mí no me parece muy afortunado, pero eso va en gustos) de plantear toda una escena como una copia explícita de una representación pictórica (La rendición de Breda, de Velázquez), a cuyo autor los diálogos entre Iñigo de Balboa y Alatriste atribuyen la curiosa licencia de haber embellecido la realidad.

Habida cuenta de ingredientes tan valiosos, extraña sobremanera que abunden en Alatriste las secuencias mal resueltas, defecto que el espectador no sabe si atribuir a insuficiencias o dificultades de producción o a errores de bulto en su concepción y desarrollo. Los ejemplos, como digo, no faltan: tal vez uno de los más evidentes sea la secuencia del asalto al barco que transporta oro de contrabando, demasiado artificiosa y nocturna (la secuencia «huele» excesivamente a decorado y montaje en interiores), pero también hay que anotar otras, como la de las minas cavadas en el sitio de la ciudad de Breda, donde el espectador no sabe bien si los soldados que reptan por los túneles se dedican al minado o al contraminado, o la de la galera en que rema Iñigo de Balboa, tan escasamente convincente (ya sé que las comparaciones son odiosas, pero resulta imposible no acordarse de Ben-Hur y de sus remeros sudorosos y agónicos, mucho más verosímiles que los de la película de Agustín Díaz Yanes).

Ahora bien, si hay una secuencia poco satisfactoria, tanto desde el punto de vista de la narración como, sobre todo, de la puesta en escena, es la del final de la película. En efecto, se supone que aquí se representa la batalla de Rocroi, lidiada el 19 de mayo de 1643, entre tropas imperiales y las francesas del Duque de Enghien. Según los datos que ofrece la Wikipedia, tras la retirada de las tropas alemanas y valonas, cinco tercios españoles, en formación de cuadro, se enfrentaron a la caballería francesa. Por muy diezmados que estuvieran tras cuatro asaltos consecutivos y el bombardeo de la artillería, y de acuerdo con los datos de organización militar que propone Los Tercios españoles, en aquel combate debería de haber habido una multitud de piqueros y arcabuceros españoles. Lo que aparece en la secuencia final de Alatriste es, en cambio, un pálido reflejo de aquella realidad: apenas unos centenares de soldados, que aguardan la carga definitiva sobre un secarral absolutamente impropio de un paisaje primaveral en el norte de Francia.

Tales imprecisiones, unidas a otros defectos como una banda sonora que, en esta secuencia, se antoja del todo inapropiada, restan brillantez e impacto emocional a una secuencia que a mi entender constituye la clave interpretativa de la película, e incluso del mundo narrativo de Arturo Pérez-Reverte: la que ofrece la imagen de unos soldados que, aun a pesar de saberse perdidos, se niegan a la rendición, por fidelidad a sí mismos, a la palabra dada, y a su lealtad mutua de camaradas. El «cuenta lo que fuimos», con el que el soldado Copons se dirige a Íñigo de Balboa cuando comprende que ha llegado su hora, y el orgulloso «decid al Duque de Enghien que agradecemos sus palabras, pero éste es un tercio español» que Alatriste dirige al oficial francés que le brinda la oportunidad de una honrosa rendición, son frases espléndidas, con su enorme carga de dramatismo y su épica de guerreros fatigados, al borde de la derrota y la muerte. Y así las percibe el público, que responde con un silencio sobrecogido (por lo menos en la sesión a la que yo asistí) a las palabras que pronuncia, con voz mucho menos sibilante que de ordinario, Viggo Mortensen. Ese silencio sería impresionante en cualquier caso, pero más todavía si se tiene en cuenta lo muy insólita que resulta semejante afirmación de españolidad en nuestro panorama cultural.

Que el guión oculte pudorosamente el sangriento término de la batalla, y acabe con un plano fijo e inmovilizado de un Alatriste que se arroja, espada en mano contra sus enemigos, no constituye un mal final para una película que, conforme a su desarrollo y a las emociones que en ella se expresan, no puede ni debe acabar en un tópico happy end. Ahora bien, lo que los espectadores han podido ver de este histórico enfrentamiento en la gran pantalla apenas responde a lo que cabría esperar de una película que ha hecho gala, a lo largo de su promoción, de una abundancia de medios insólita para el cine español. Siento decir que, desde mi punto de vista de modesto aficionado al cine bélico, esta versión cinematográfica de la batalla de Rocroi no está a la altura de las expectativas creadas, y mucho menos de la inevitable comparación con secuencias semejantes de películas norteamericanas o europeas: rutinariamente coreografiada, limitada en recursos visuales, montada con escaso vigor y excesiva confusión, resulta pobre, de escasa expresividad y, por tanto, cinematográficamente muy cuestionable.

Este último no es un fallo cualquiera, pues a diferencia de las reservas que acabo de expresar sobre el realismo y la fidelidad histórica (no me cuesta trabajo admitir que tales objeciones son un argumento débil para discutir la validez del filme), afecta a la percepción de la película por parte de cualquier espectador, independientemente de su ideología, de su nacionalidad, o de sus conocimientos sobre la época. Ojalá me equivoque, pero creo que Alatriste va a tener una difícil conexión con el público internacional al que sus responsables han mirado con indisimulada atención desde que decidieron conceder el papel protagonista a una gran estrella como Viggo Mortensen. La de Agustín Díaz Yanes es una película que los espectadores extranjeros tendrán serias dificultades en comprender (en varios momentos a mí me produjo una sensación de extrañeza y ajenidad semejante, mutatis mutandis, a la que obtuve tras ver la plúmbea adaptación, por parte del director francés Patrice Chéreau, de La reina Margot, la novela de Alejandro Dumas padre), no sólo por ceñirse demasiado a unos referentes históricos, ideológicos y literarios concretos, sino sobre todo por hacerlo a través de un relato poco compacto, mal trabado, que distancia al espectador y le obliga a un excesivo esfuerzo de intelección.

Supongo que las intenciones que han presidido la elaboración de la película no podrían haber sido mejores, comenzando por las de un director como Agustín Díaz Yanes, que logró el aplauso casi unánime de la crítica con películas tan espléndidas como Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto y que en esta historia no sólo ha sabido expresar con acierto las claves del universo literario de Arturo Pérez-Reverte (que tales claves sean del gusto del espectador es harina de otro costal), sino también poner en imágenes algunos de los hechos capitales de la historia de España. Hay que reconocerle al director madrileño el mérito de afrontar estos empeños, y de practicar un cine ambicioso, tanto desde el punto de vista industrial como artístico y hasta sociológico. Por supuesto, hay que agradecerle también su voluntad de conducir al gran público hasta el ámbito de la historia española, demasiadas veces maltratada y transformada en objeto de chirigota o adoración, de convertir esa historia, en suma, en un cine que ha querido ser potente y de gran espectáculo, y hacerlo desde una perspectiva madura y adulta, la propia de un héroe cansado como Alatriste, leal a sí mismo y a sus amigos, que prefiere la pobreza a la infamia y el peligro a una vida muelle comprada con el deshonor. Pero de la misma forma que no bastan las buenas intenciones para hacer buena literatura, no son suficientes los propósitos loables para construir películas indiscutibles. Y Alatriste, creo yo, ofrece, por utilizar una metáfora bélica que no disgustaría a su protagonista, demasiados flancos abiertos a la discusión.

Una versión ampliada de esta reseña, con notas a pie de página que incluyen referencias a más de veinte críticas de la película, puede leerse en Lengua en Secundaria (versión para Joomla).

Muy buena reseña. Yo aún no la ví, pero creo que dejaré pasar un prudencial tiempo antes de visionarla. Probablemente lo haré en vídeo. En primer lugar me molestó la pesada promoción en los medios y en segundo lugar que ya me temía que cuando algo es bueno no necesita tanta publicidad.

Una pena, pero bueno siempre tenemos los libros de Alatriste que son muy buenos. :)

Hombre, no es tan mala película que no merezca la pena verla. He leído por ahí que es posible que, cuando se publique en DVD, se haga una versión «extendida», sin tanto recorte. Lo que ahora se llama «montaje del Director». Habrá que ver si mejora.

Estoy totalmente de acuerdo con tu crítica de Alatriste. Yo también la vi el día de su estreno en un cine abarrotado de gente pero, en este caso, no hubo aplausos al final de la proyección. Más bien todo lo contrario. Los comentarios que oí al final de la película (reconozco que soy un poco cotilla cuando salgo del cine) fueron de decepción. Mi compañero de butaca me dijo que a la película le faltaba (entre otras muchas cosas) emoción. Creo que tiene razón. No es una película de aventuras al uso, no «romantiza» (¿Spanglish?) al héroe sino que muestra bastante frialdad. Es fácil relacionar esa sensación con el tema que trata: la decadencia del imperio, un héroe que está «de vuelta de todo». Eso sí, desde mi punto de vista, eso no justifica que los acontecimientos y algunos de los personajes sean meros esbozos. ¿A qué se debe, por ejemplo, el interés de la Inquisición en matar al duque de Buckingham? Es fácil deducirlo pero no aparece en la película. Pero bueno, lo que yo realmente quería comentarte es el caso de Blanca Portillo en su papel de Bocanegra. Mi sensación fue bastante similar a la tuya. Para mí era inevitable ver a la actriz debajo del inquisidor y no podía entender por qué habían elegido a una mujer para representar el papel. Sin embargo, al comentar la película con unas personas que no estaban para nada familiarizadas con la actriz (jamás habían visto un capítulo de Siete Vidas ni sabían quién era Blanca Portillo), descubrí que no se habían dado cuenta de que el papel del inquisidor lo representaba una mujer. Me pareció muy curioso y me dejó pensando en las distintas formas en que distintos espectadores reciben una misma película. Habrá que esperar a la recepción internacional. Igual nos sorprende, aunque yo lo dudo.

Por cierto, una cosa que me pareció fuera de lugar fue la promoción que se hizo de la película en el telediario de la primera cadena que presenta Lorenzo Milá. Viggo Mortensen es un actor muy inteligente e interesante y las comparaciones entre la decadencia del imperio español y el «imperio» estadounidense actual me parecieron muy acertadas pero creo que incluir una entrevista con él en la mitad de un informativo es un tanto excesivo.

Gracias por tus comentarios, Tatiana, y por visitar La Bitácora del Tigre. Me viene muy bien tu testimonio para tener una visión más completa de la acogida de la película por parte del público.

En cuanto a la intervención de Blanca Portillo en un papel masculino, te aseguro que mi opinión tiene muy poco que ver con sus apariciones televisivas, pues yo apenas la he visto en la serie que citas. Sí la vi (y su actuación me pareció magistral) en Volver, de Almodóvar, también con el pelo muy corto. No se trata de que sea buena o mala actriz, ni de la imagen que el espectador tiene de ella, sino del hecho de que no hay ninguna razón en Alatriste para una elección tan arbitraria (salvo, tal vez, la promoción del filme).

No sabía que TVE hubiera prestado tanta atención a la película (ya he dicho que veo muy poco la tele). Hombre, tampoco está mal que de vez en cuando se dedique al cine la importancia que merece, y más si es una película española. Otra cosa son los paralelismos históricos entre la situación de la España imperial y los actuales Estados Unidos: quienes los hacen incurren, creo yo, en lo que los anglosajones llaman wishful thinking, es decir, intentar hacer pasar sus deseos por realidades. La verdad, hay muchos ámbitos -ciencia, tecnología, modas, fenómenos sociales- donde yo no veo la presunta decadencia de los EEUU por ninguna parte. Como en casi todo, el tiempo dará y quitará razones.

Bueno, verla la veré, pero no en cine. Está tan caro que hay que seleccionar muy bien que pelis ver. Eso del dvd extendido suena bien. Habrá que estar ojo a avizor. :-)