Eso es lo que significan los versos «The blacker the berry / the sweeter the juice», vibrante y sugestivo estribillo de «Run And Tell That», una de las canciones del musical Hairspray, del director Adam Shankman, que vi este jueves. El tema lo interpreta un grupo multitudinario de jóvenes negros, y en él se encuentra una afirmación entusiasta de negritud, como corresponde a una película que formula un vigoroso alegato en pro de la igualdad de las razas y el respeto a la diferencia, pero también el emblema del optimismo y la alegría de vivir que recorren de cabo a rabo este musical divertidísimo y regocijante.

Hairspray narra la historia de Tracy Turnblad, una estudiante bastante entrada en carnes (las alusiones al placer de la comida, muy evidentes en los dos versos que acabo de citar, aparecen continuamente en el film, y son fuente continua de comicidad), que anhela con toda su alma hacerse famosa a través del programa televisivo de baile de Corny Collins. La acción transcurre en 1962, en la ciudad norteamericana de Baltimore, una sociedad rígidamente compartimentada en clases sociales, y todavía más estrictamente separada por el color de la piel de sus habitantes. El show de Corny Collins, escaparate de música para jóvenes blancos que custodia con férreo control la directora del programa, Velma Von Tussle, sólo permite que los negros actúen un día por semana. Pero Tracy no entiende de fronteras musicales o raciales, que consigue derribar poco a poco, gracias a su propio entusiasmo y a la ayuda de su familia y amigos.

El argumento podría ser perfectamente el de un drama de intención social, si no fuera porque nos hallamos en el terreno de un musical donde los problemas de la vida cotidiana (las tensiones raciales, la exclusión, los anhelos insatisfechos y los sueños rotos) se representan a través de melodías, canciones y bailes cuya energía y optimismo apenas dejan resquicio a la melancolía, ni mucho menos a la tragedia. Sé que hay aficionados al cine que no comulgan con semejante planteamiento. Sin embargo, a mí me resulta fascinante, porque revela el poder inigualable que sobre las emociones de los espectadores pueden ejercer las ficciones cinematográficas.

Hairspray es un ejemplo sobresaliente de ese poder, logrado mediante una brillantísima conjunción de muy diversos talentos artísticos: la música y las canciones de Marc Shaiman, tan pegadizas como alegres, unas letras ingeniosas, con su punto picante y sus toques satíricos, coreografías de enorme expresividad y fuerza, un ritmo frenético y un grupo de intérpretes iluminados por una gracia especial. Todo ello, además, al servicio de una historia que, sin transgredir en ningún momento las normas del género (que no se concibió, ciertamente, para ser vehículo de sesudas especulaciones intelectuales), tiene un mensaje valiente y decidido en pro de la igualdad entre las razas y el respeto a las diferencias.

A los espectadores que no estén dispuestos a participar de esa peculiar forma de «suspensión voluntaria de la incredulidad», que está en la raíz del género musical, yo les aconsejaría que no fueran a ver Hairspray, cuyo colorido, alegría y frescura pueden resultarles irritantes. Lo mismo les diría a quienes exijan de una película una sumisión rigurosa a las categorías de representación «realista» (que incluso sin salir de las fronteras del género musical también pueden ser atendidas, como prueban los ejemplos, cercanos en el tiempo, de Chicago o Dreamgirls, tan distintos en tono e intención de Hairspray). Ahora bien, si se admite que el cine no sólo es pintura de la realidad, sino también emoción, alegría y estímulo para los sentidos, habrá que concluir que Hairspray es una película admirable, capaz de sumergir al espectador en la corriente impetuosa de sus imágenes y su música.

La película de Adam Shankman, en efecto, transpira magia en todos y cada uno de sus fotogramas, una magia embriagadora que coloca a los espectadores en un estado de permanente entusiasmo, en una especie de trance fílmico del que lamentan despertar. Aun a riesgo de pasar por un imbécil descerebrado, me resisto a hacer un análisis racional de una película que a buen seguro habrá manipulado mis emociones, habrá simplificado y reducido la realidad a esquemas fácilmente digestibles, una película convencional en buen número de aspectos (desde luego no tiene la vocación satírica de la cinta original de John Waters, que luego daría lugar al musical homónimo, a su vez inspirador de este film), tal vez algo superficial y dramáticamente poco consistente, y desde luego «americana» hasta el tuétano.

Prefiero pasar por alto todos esos peros, y quedarme, en cambio, con la sensación de que los cinco euros y medio de la entrada han sido un dinero muy bien gastado, y con el convencimiento de que por dos horas de emborrachamiento de los sentidos merecería la pena pagar mucho más que el precio de un billete de cine. No soy el único en pensar así: en la sesión a la que asistí se oía a la gente reír, se escuchaba perfectamente el tableteo de los pies de los espectadores acompañando el ritmo de los números musicales; y, a la salida, los ojos de la mayor parte de los asistentes (muchas más chicas que chicos, y es una tendencia que he observado a menudo en los musicales) brillaban como ascuas, las mejillas arreboladas y el cabello revuelto.

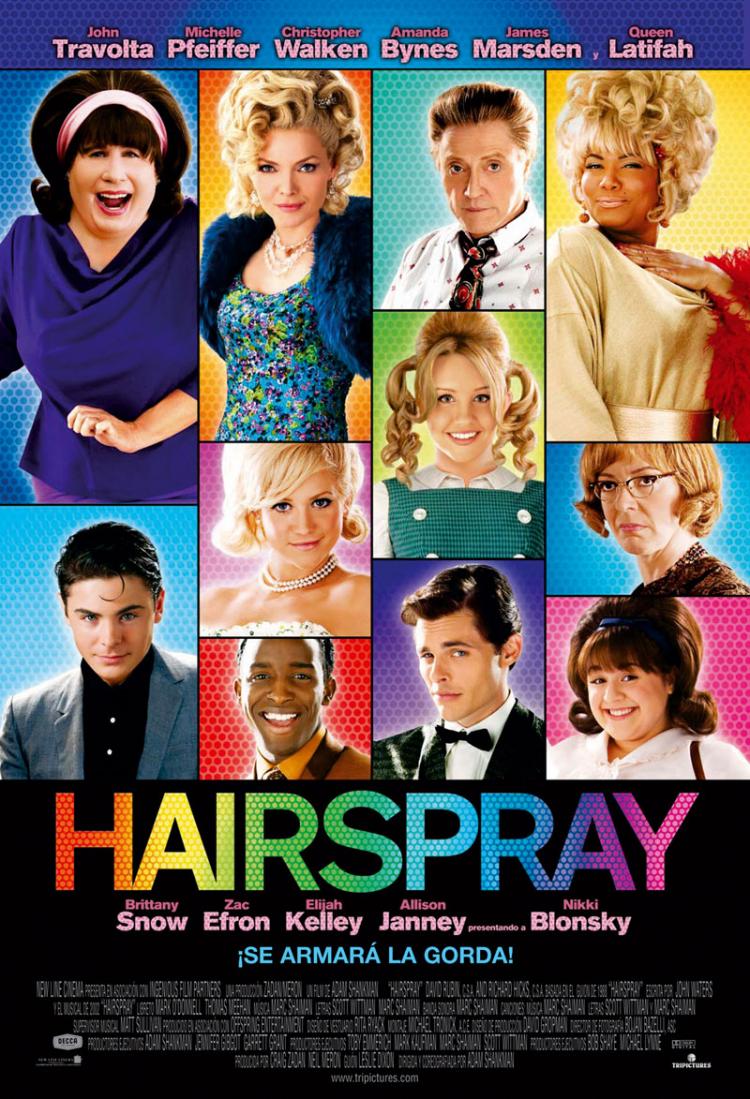

No es difícil encontrar razones para su entusiasmo: la primera, que en Hairspray aparecen muchos chicos guapos en escena (Zac Efron, James Marsden y Elijah Kelley, los tres magníficos bailarines y, por lo que puede verse aquí, actores muy competentes), embutidos en trajes estrechos y polos ceñidos, con tupés imperturbables incluso durante los números musicales más frenéticos. Y supongo que muchos espectadores, y sobre todo espectadoras, se identificarán con la peripecia vital de Tracy Turnblad, a quien encarna Nikki Blonsky, una actriz de diecinueve años cuya energía, vitalidad y convicción parecen impropias de un primer papel en el cine comercial.

Y qué sería de un musical sin chicas guapas. En Hairspray las hay guapísimas: Brittany Snow y Amanda Bynes, de belleza luminosa la primera y muy pícara la segunda (al menos en la mitad de sus planos aparece con una piruleta en la boca, como una tentadora Lolita), muy oportunamente destacada por los vestidos ajustados y las faldas con vuelo, tan típicos de finales de los cincuenta y principios de los sesenta. Ahora bien, ninguna de las dos consigue hacer sombra a la auténtica estrella de la función: una Michelle Pfeiffer de pelo cardado y vestidos sofisticados, absolutamente colosal en su papel de mala malísima que intenta desbaratar por todos los medios las ilusiones de la joven aspirante a estrella. El primer número musical en que interviene, con su característica voz grave y sus maneras de gran señora, que contrastan agudamente con su mala entraña y lo procaz y sarcástico de la letra de la canción (no en vano tiene aires de tango), es de lo mejor de la película.

Los principales papeles del reparto se completan con tres maduros intérpretes de carácter, de mucho carácter: el primero es John Travolta, en un descacharrante papel femenino, el de la rolliza y tímida matrona Edna Turnblad, abundante en toques geniales y en guiños cinéfilos que harán las delicias de los aficionados que han seguido la carrera de este excelente intérprete. El segundo es Christopher Walken, tan poco habitual en los terrenos de la comedia, a quien le ha tocado en suerte el papel de Wilbur, el marido de Edna; tiene pocos pero escogidos momentos, y en alguno de ellos (por ejemplo, el romántico y curiosamente escatológico pas à deux junto a Edna, entre los manteles y la ropa interior puesta a tender en la azotea) brilla a gran altura. Completa el trío la arrolladora Queen Latifah, que interpreta a Motormouth Maybelle, la líder de la comunidad negra; como en Chicago, es un espectáculo ver en acción a esta mujer, cuya potente humanidad parece tener energía suficiente para arrastrar tras de sí cien rollos de película.

De un musical se espera que tenga melodías pegadizas y coreografías vistosas. Pues bien, es evidente que película de Adam Shankman satisface en este ámbito las expectativas de cualquier espectador. De hecho, los números musicales, que tanto recuerdan en su contextura plástica, en su brillante colorido, en el estilo melódico, el ritmo y movimiento a los de Grease (y la semejanza no puede ser casual, habida cuenta de la participación destacada en Hairspray de John Travolta, auténtica estrella generacional de aquel título mágico que fue la primera Grease, y de Michelle Pfeiffer, que poco después intervino en Grease 2) tienen la perfección coreográfica y la brillantez de puesta en escena de la que sólo el cine norteamericano es capaz. Además, Hairspray sigue al pie de la letra la tradición compositiva del musical: una secuencia de arranque logradísima, en la que se ensamblan perfectamente música, movimiento y presentación del escenario y los personajes, números musicales (solos, dúos, tríos y secuencias corales, pues de todo hay) muy bien integrados en la trama, y un final de fiesta apoteósico, con el típico número protagonizado por las estrellas del espectáculo (genial de nuevo Travolta, meneando su inmenso trasero embutido en un brillante vestido rojo), rodeadas por un explosivo cuerpo de baile.

Hairspray consigue, una vez más, ese pequeño milagro del cine musical, especialmente el norteamericano, que consiste en convertir el mundo entero en un escenario de baile. Los platós de la televisión, las calles y las plazas de Baltimore, las habitaciones, las terrazas y azoteas de las viviendas, la tienda de tallas grandes, la sala de los castigados en el instituto, el patio de recreo, el autobús escolar y hasta un lugar tan improbable como el maletero de un coche, todos los espacios que intervienen en la trama quedan transfigurados por el genio de la música. Y aunque la realización y la puesta en escena no brillen precisamente por su originalidad, hay algunos momentos coreográficos muy conseguidos, como por ejemplo la majestuosa marcha por los derechos civiles de «I Know Where I’ve Been», o la dinámica simultaneidad de acciones, con toques de humor a propósito de la chocolatina que Tracy guarda bajo la almohada, y el recurso a fotografías que cobran vida, que caracteriza «Without Love», uno de los mejores números de una película pródiga en ellos.

No quiero extenderme más, no vaya a ser que les cuente toda la película. Háganme caso, lectores y lectoras de La Bitácora del Tigre, sobre todo si la semana ha sido pesada y están un poco bajos de moral. Vayan a ver Hairspray y dejen que les arrastre el vértigo de las canciones y el rotundo optimismo de su historia. Si pueden, imagínense que tienen quince o dieciséis años y que vuelven a chiflarse de aquel compañero o compañera del colegio que tanto les gustaba, y con quien se hubieran marchado bailando hasta el fin del mundo (o hasta la taquilla del cine).

Últimos comentarios