Alguna vez me he preguntado por qué me gusta tanto el musical cinematográfico (el teatral también, pero tengo menos oportunidades de disfrutarlo), género que tiende a suscitar filias y fobias apasionadas, y que raramente es el favorito de los espectadores. La explicación que me doy a mí mismo se parece a la que suelo aducir cuando trato de justificar mi fascinación por las películas de ciencia ficción. Y es que, aunque suene paradójico, el musical y la ciencia ficción se mueven en un terreno semejante, en el que la realidad tiende a cero y lo ficticio a infinito. Musical y ciencia ficción constituyen ficciones en estado (casi) puro, son terreno abonado para las convenciones, pero también para la experimentación, y comparten esa cualidad plástica, sorprendente y gozosa que es característica esencial del espectáculo cinematográfico.

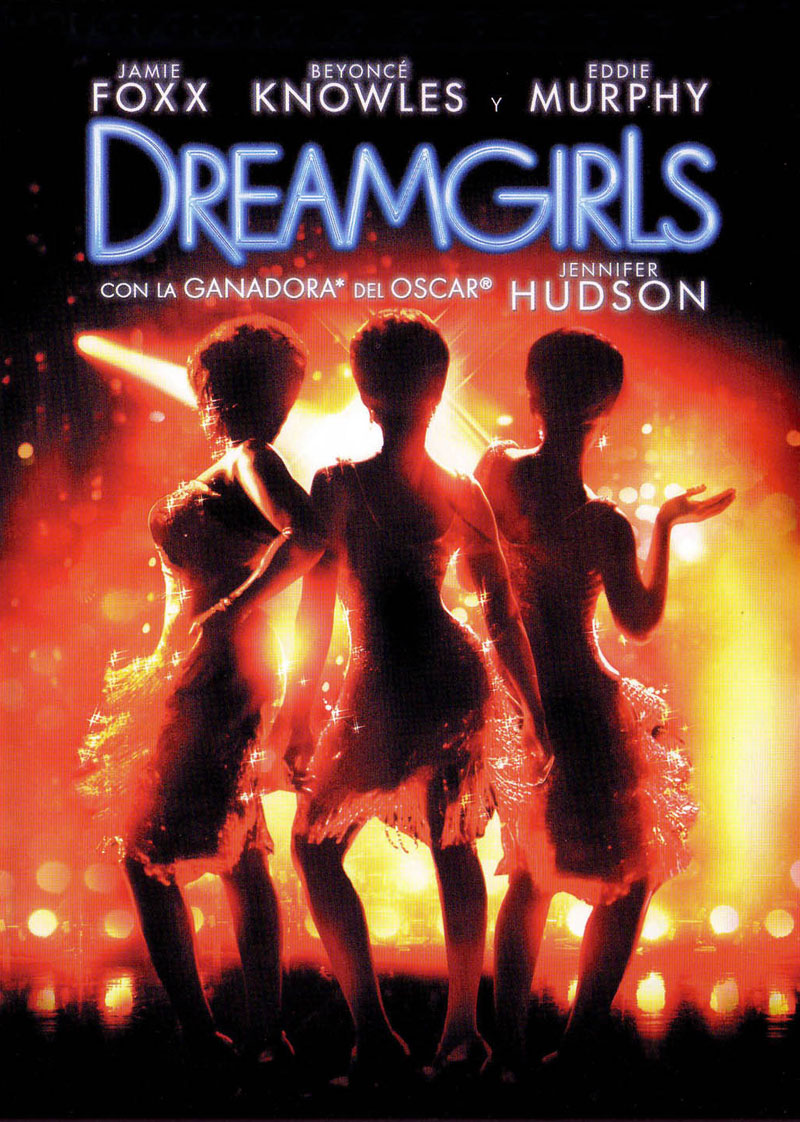

El musical es un género fascinante, pero, al decir de los que saben de cine, también uno de los más difíciles. Dreamgirls, la película de Bill Conlon que acaba de estrenarse en nuestras carteleras, representa un buen ejemplo de tal afirmación. Desde el punto de vista de su discurso visual, de la puesta en escena, de la fotografía y el montaje, por supuesto de la música, que comienza en la órbita del rhythm and blues y acaba en la música disco, es un film espectacular y por momentos arrollador, irresistible. Pero al mismo tiempo constituye un ejemplo de cine irregular y con notorios altibajos, narrativamente inseguro (lo cual no deja de extrañar teniendo en cuenta que su director y guionista escribió también el libreto de otro magnífico musical, Chicago), que no acaba de definir su estructura, y cuyos personajes, con alguna valiosa excepción, tienen cierta tendencia a estancarse en el tópico.

El argumento (que según parece está basado en la historia real del trío The Supremes y de su estrella más conocida, Diana Ross ), es todo un ejemplo de la condición autoreferencial del musical, que es probablemente el más metacinematográfico de todos los géneros fílmicos y, por otra parte, aquel al que los tópicos le dañan menos. En efecto, la historia de las componentes del trío The Dreamettes (luego The Dreamgirls) que recorren entre finales de los sesenta y principios de los setenta el camino hacia el éxito artístico, jalonado de renuncias, de crisis de autenticidad y de tragedias personales que ni siquiera el reencuentro feliz del final permite olvidar, constituye un modelo narrativo que el aficionado al género ha visto cientos de veces, y en el que reconoce, con indisimulable satisfacción, la huella de innumerables antecedentes.

No veo ningún obstáculo para que se pueda disfrutar de una historia semejante, por muy tópica que sea. Ahora bien, cuando el argumento pierde el ritmo y se empantana, cuando el ritmo interno que debe impulsar continuamente a un musical se detiene y se debilita la fuerza de su arranque, entonces los lugares comunes se ven bajo una luz desfavorable, y el interés del relato se resiente. Es lo que ocurre en Dreamgirls tras la primera media hora de un cine vigoroso, vibrante, lleno de vida y de humor, que narra el entusiasmo de las tres jóvenes cantantes ante la perspectiva de abrirse paso en el mundo de la música pop. Tras unas secuencias iniciales narradas con agilidad y fluidez admirables, que destacan por la perfecta integración de la música en la trama (o de la trama en los números musicales), la película se para y se enreda en digresiones y circunloquios. Tal vez el propio argumento hacía inevitable un cambio de tono -las chicas van perdiendo la frescura de sus inicios juveniles y ceden a la «domesticación» impuesta por los intereses de la industria del entretenimiento- pero en cualquier caso ese cambio no le hace ganar en calidad ni en sustancia.

Ni siquiera ciertos apuntes de lo que podríamos llamar crónica generacional (con reiteradas, aunque muy superficiales, citas a Vietnam, los disturbios raciales de finales de la década de los sesenta y los movimientos en pro de los derechos civiles para la minoría negra norteamericana) logran rescatar el interés del tramo central de la película, en el que hasta los números musicales se ven afectados por una extraña parálisis. Es el caso del tema titulado «Family», cuya puesta en escena me pareció realmente floja, y también del muy alabado «And I Am Telling You I’m Not Going», protagonizado por una actriz novel, Jennifer Hudson, de enorme expresividad y voz arrolladora, aunque para mi gusto excesiva y poco matizada. Incluso a pesar del derroche de facultades que exhibe la actriz, su soledad ante la cámara, en un escenario desnudo de otro decorado que no sea su propio dolor, resulta cinematográficamente poco sostenible.

El hecho de que temporalmente desaparezcan los personajes más interesantes -Effie White, a quien presta su rotundo físico Jennifer Hudson y, sobre todo, la curiosa pareja que forman el cantante James «Thunder» Early y su representante, Marty Madison- tampoco ayuda a levantar el vuelo de un segmento central del film al que le cuesta mucho hacerse con el interés del respetable. La ausencia de los dos mejores intérpretes de la película (Danny Glover, que hace de Madison, y Eddie Murphy, que encarna a Early) no tendría mayor importancia si no fuera porque las estrellas indudables de la función (Jamie Foxx, como el taimado y ventajista productor musical Curtis Taylor, y Beyoncé Knowles como Deena Jones, la líder de las Dreamgirls) no están a la altura de las circunstancias: Foxx aparece demasiado encorsetado, muy soso para un papel que hubiera agradecido más dosis de mal genio, y Beyoncé Knowles, aunque por lo general absolutamente esplendorosa, tiene pocas oportunidades de lucimiento más allá de las que le conceden los números musicales.

He mencionado a dos veteranos como Glover y Murphy, y me gustaría añadir un par de notas sobre ellos. La primera es que Glover, que siempre es un actor que me ha gustado mucho, va envejeciendo con mucha gallardía; en Dreamgirls tiene ocasión sobrada de mostrar la apostura y la dignidad del hombre negro entrado en años. La segunda tiene que ver con Eddie Murphy, cuyo papel le permite exhibir un amplísimo catálogo de tonos y actitudes, que no excluyen ni la autoparodia ni la intensidad dramática. Y, además, canta y baila maravillosamente (a mi modo de ver mucho mejor que cualquiera de sus compañeros de reparto): el número que protagoniza en la última media hora de la película, que es una especie de rebelión catártica y transgresora, a ritmo de soul, ante una audiencia narcotizada y abrumadoramente convencional, es con toda seguridad lo mejor de la película, y la prueba indiscutible de un genio actoral que ha sido sepultado en la mayoría de sus filmes por motivos estrictamente comerciales. No me extrañaría que el propio actor hubiera pensado en esta circunstancia al componer su espléndida representación de Thunder Early, que con toda justicia ha sido seleccionada para competir por el Oscar al mejor actor de reparto en su edición de 2007.

Tal vez se deba en parte a esta penúltima aparición de Early, y desde luego a su trágico final, que conmueve al resto de personajes y les hace regresar en cierto modo a la autenticidad de sus primeros años en los escenarios, pero creo que el último tramo de Dreamgirls recupera gran parte del brillo y la intensidad de sus inicios, a los que añade un desenlace que, por muy convencional que sea (y lo es), también sabe transmitir el dinamismo, la alegría y el gozo explosivo de una música que es la auténtica razón de ser de los personajes y de la historia. Hasta los títulos de crédito finales, que homenajean los montajes de planos simultáneos tan característicos de las series televisivas de la década de los setenta, se suman con acierto a esta explosión de colores y destellos que es el happy end de Dreamgirls .

No es un cine para ver con distancia, y mucho menos para pensar. Es, si se me permite el juego de palabras con el título, un cine para soñar, para dejar en suspenso la razón y dejarse arrastrar por la nostalgia de una época que no fue la mejor de la música pop (de hecho, yo diría que con su estética hortera, aquí recuperada sólo en sus elementos menos chirriantes, fue una de las peores). Es, también, un cine para admirar por su perfección formal, por esa suma ingente de talentos y artesanías en que se sostiene la industria cinematográfica norteamericano, una maquinaria de precisión gigantesca, de complejidad inimaginable, que produce secuencias brillantísimas.

Sé que soy descaradamente subjetivo y parcial, pero no me importa. Cuando veo a Eddie Murphy detener a la orquesta con la que interpreta un número mediocre y amanerado, invocar sucesivamente el piano, el bajo y los metales, marcar un ritmo sincopado y ponerse a brincar como un enajenado por el escenario, me dan unas ganas terribles de hacer lo mismo. No me cabe ninguna duda de que en ese soul con toques de funk, disparatado y agónico, de Thunder Early, en esos planos que riman perfectamente con la música de ritmo contagioso que inunda la sala de proyección, está lo mejor de Dreamgirls.

[…] también pueden ser atendidas, como prueban los ejemplos, cercanos en el tiempo, de Chicago o Dreamgirls, tan distintos en tono e intención de Hairspray). Ahora bien, si se admite que el cine no sólo es […]