Da cierta vergüenza reconocerlo, habida cuenta de la posición que ocupa el autor en la literatura norteamericana contemporánea, pero hasta leer la última novela de Philip Roth publicada en España, La conjura contra América, no había tenido apenas contacto con la obra de este interesantísimo escritor, salvo por algunos cuentos recogidos en antologías, alguna entrevista y una adaptación cinematográfica reciente, la de La mancha humana, dirigida por Robert Benton en 2003.

Más vale tarde que nunca, me apresuro a decir, porque la lectura de La conjura contra América es una experiencia fascinante, a cuya luz desaparece cualquier atisbo de lamentación por lo que uno no ha leído y triunfa en cambio el entusiasmo del descubrimiento. A la vista de la magnífica novela que nos ha entregado Philip Roth, me viene a la memoria la paradójica reflexión de Martín de Riquer sobre la inmortal creación de Miguel de Cervantes: “qué suerte no haber leído nunca el Quijote, para poder descubrirlo por primera vez”. Esa es justamente mi fortuna, pues gracias al desconocimiento de las novelas anteriores de Roth, he tenido la oportunidad de acceder con toda mi capacidad de admiración intacta al vigoroso mundo narrativo de esta novela.

Una novela que parte de un planteamiento de historia-ficción (un relato de historia alternativa, que tiene algunas de las características de la denominada ucronía1), basado en una circunstancia no demasiado conocida por el gran público: la simpatía de Charles Lindbergh, el héroe americano de la aviación, por la causa del nazismo. La conjura contra América proyecta ese hecho hacia un pasado alternativo, en el que Lindbergh se presenta como candidato republicano a las elecciones presidenciales norteamericanas de 1940, vence arrolladoramente a los demócratas de Franklin Delano Roosevelt y pone en práctica una política aislacionista y de pactos con Hitler, que acaba desembocando en la persecución de los judíos norteamericanos.

No es fácil construir una historia semejante cuando transcurre tan próxima a nuestra propia época, y mucho menos si modifica sustancialmente unos hechos reales tan conocidos, cuya interpretación más difundida constituye una de las señas de identidad del siglo XX2. Levantar, sostener y proporcionar la imprescindible verosimilitud a una ficción construida sobre hipótesis contrafactuales tan evidentes –unos Estados Unidos que abandonan a su suerte a la Europa ocupada por los nazis, que permiten que Gran Bretaña luche en solitario contra Hitler, que persiguen a sus propias minorías raciales y permiten el crecimiento en su seno de un estado fascista–, es una empresa de proporciones colosales, que entraña unos riesgos igualmente abrumadores. Philip Roth triunfa en este empeño, y lo hace con una seguridad y una solvencia asombrosas, dignas de un novelista en toda la plenitud de su oficio.

La piedra angular que soporta y da solidez a este asombroso edificio narrativo es la perspectiva que adopta el autor. En vez de centrar el punto focal del relato en la Historia con mayúsculas, durante el período comprendido entre junio de 1940 y octubre de 1942, Roth concentra su interés en la vida cotidiana de un niño judío de siete años, también llamado Philip Roth (no hace falta subrayar que la coincidencia del protagonista ficticio con la identidad del novelista dista mucho de ser casual), hijo menor de una familia de clase media que vive en un barrio judío, en la ciudad de Newark, del estado de Nueva Jersey. A lo largo de sus más de cuatrocientas páginas, la novela teje un denso y fascinante entramado de relaciones familiares, afectivas y sociales en el que no sólo participan los miembros de la familia Roth – Herman, el padre, Bess, la madre, Sandy, el hermano mayor, el primo Alvin, la tía Evelyn–, o la pequeña sociedad judía de Newark, pues en ella intervienen también personajes conocidos, figuras históricas y acontecimientos reales, todos los cuales sirven para retratar con extraordinaria vivacidad la vida norteamericana de la época. La integración de unos y otros elementos es soberbia, una auténtica maravilla de la construcción novelística y de la imaginación literaria; de este modo, todo lo que podría ser dudosamente verosímil en el terreno de la Historia, queda transformado y justificado por la potencia realizadora de la ficción3.

La perspectiva narrativa que encarna el protagonista está, además, muy lograda. Resulta evidente que un chico de siete años no puede observar la realidad ni reflexionar sobre ella con la profundidad y el alcance con que lo hace Philip, casi siempre en primera persona y en pasado. El hecho de que la novela no concrete nunca la situación de adulto desde la que el narrador emite su discurso y proyecta una mirada retrospectiva hacia el pasado infantil (“el temor gobierna estas memorias”, dice la primera línea de la novela, la cursiva es mía), permite que el narrador se configure en un estado intermedio, muy sugestivo, que no llega a la omnisciencia, pero que se aproxima a menudo a ella, y de este modo consigue transmitir al lector una imagen muy convincente de los asombros, las perplejidades y las ignorancias de un muchacho que va descubriendo cómo las sólidas certezas de la vida familiar –la armonía de la relación con su hermano y con sus padres, las tradiciones de la comunidad a la que pertenece– se van viendo amenazadas por los cambios en la situación política y en las propias circunstancias vitales de los protagonistas.

Y aquí brilla también el talento como novelista de Philip Roth, pues lo que cuenta en la novela, por muy ceñido a unas circunstancias históricas que esté, no sólo resulta aplicable a un aquí y un ahora concretos. En efecto, no estamos ante una novela orientada exclusivamente a la denuncia del fantasma del antisemitismo que de vez en cuando asoma su rostro cruel en casi todas las sociedades occidentales, sino ante una crónica de las zozobras que en todo tiempo y lugar experimenta la vida familiar ante circunstancias cambiantes y tiempos difíciles. No se trata sólo de la mutua incomprensión entre judíos y gentiles, ni de las angustias de los injustamente perseguidos, sino también de algo mucho más universal y probablemente más interesante: de cómo una sociedad muy cohesionada y segura de sí misma se ve enfrentada a la transformación o incluso a la desaparición de los valores y creencias que hasta entonces considerable inmutables.

Antes que en las tribunas de prensa o en los salones del poder político, los conflictos que narra esta novela ocurren en los propios hogares de los judíos, y enfrentan a los padres con los hijos, a los hermanos con los hermanos, a los conservadores contra los progresistas, y todo ello dentro la propia comunidad judía. De este modo, Philip Roth evita las tentaciones particularistas y el maniqueísmo simplista que consistiría en afirmar que “los judíos son buenos y los gentiles malos”. En La conjura contra América hay todo un abanico de conductas humanas, de ideologías y de posiciones políticas, de actitudes ante la vida (una circunstancia, por cierto, que debería hacernos reflexionar acerca del monumental simplismo con que desde Europa tendemos a caracterizar el modo de vida y el pensamiento de los norteamericanos, como si todos estuvieran cortados por los estereotipos dominantes), y ni siquiera los mismos personajes observan siempre las mismas, sino que evolucionan y se adaptan a los cambios de las circunstancias, de formas diferentes que, en más de una ocasión, entran en colisión, hasta el punto de dividir a la comunidad judía y hasta a las familias individuales que la forman.

Aunque la voz narrativa (la de Philip Roth) siempre es fiel a sí misma –y lo es porque está caracterizada por la duda y el asombro– hay otros personajes que adoptan posiciones muy diversas a lo largo de su trayectoria. El caso más significativo es el de Alvin, el primo huérfano de Philip, un muchacho decidido y enérgico que decide marchar a Canadá, para desde allí alistarse en las tropas británicas que luchan contra Hitler, y vuelve no sólo mutilado en su cuerpo –ha perdido una pierna, cuyo muñón purulento y la prótesis que en él se encaja son un motivo de fascinación y horror para Philip– sino en su espíritu. El cambio de actitud de Alvin, quien acaba por rebelarse contra su mutilación y contra su propia decisión de implicarse en la guerra, es tan drástico que acaba enfrentándolo, en una pelea terrible, con el padre del protagonista. Esa evolución, magistralmente narrada a lo largo de la novela, es una fuente incesante de perplejidades para Philip, que en su simplicidad de niño no acaba de comprender ni por qué se marchó su primo, ni el alcance de su mutilación, ni la tormenta de emociones que transforman su personalidad. Hay alguna escena memorable a este respecto, como aquella en que Philip, venciendo los temores y obsesiones de la infancia, baja al sótano de su casa, y sorprende a su primo, que se masturba en silencio, de cara a la pared. El gesto y la actitud de Alvin son tan incomprensibles para el protagonista que éste interpreta la eyaculación final como una especie de furiosa liberación del alma atormentada de su primo.

En una novela tan próxima a lo que he llamado “crónica familiar”, el retrato de tipos humanos y la elaboración de personajes son aspectos esenciales, y no cabe ninguna duda de que la novela los resuelve de forma brillantísima. La capacidad del Philip Roth escritor para observar y caracterizar a los personajes a través de innumerables “efectos de realidad” – los gestos, las aficiones, la forma en que llevan a cabo sus tareas cotidianas, el vestuario, la prosodia, los modismos y el acento, hasta sus silencios– es abrumadora. Todos los personajes de la novela, y especialmente los cuatro miembros que forman la familia del protagonista, están captados con una intensidad y un realismo verdaderamente ejemplares. La fuerza interior y la firmeza de convicciones de Herman, el despliegue de energía y talentos prácticos de Bess, el entusiasmo de Sandy (que a lo largo de la novela, y como consecuencia de su aproximación a las ideas del presidente Lindbergh, derivará en oscura hostilidad hacia sus progenitores), las angustias y zozobras del primo Alvin, las vanidades de la tía Evelyn, los miedos y obsesiones de Seldon, el hijo de los vecinos, se hacen al lector no ya próximos, sino imprescindibles y hasta contagiosos. Como ocurre tras leer las obras de algún otro novelista norteamericano contemporáneo –me viene a la memoria el caso de Paul Auster–, acaba uno La conjura contra América en estado de febril entusiasmo, que propicia una especie de rapto de envidia creativa. Dan ganas entonces de lanzarse a la calle, libreta en mano, para tomar rápidos apuntes de los transeúntes, o, si el talento para ello acompaña (que no es precisamente mi caso), hacer como Sandy, el hermano mayor de Philip: sentarse al borde de la acera y dibujar a la gente que pasa.

Otro de los aspectos más fascinantes de la novela es la integración entre los hechos que pertenecen a la Historia de los Estados Unidos (a estos efectos no importa si es la historia real o la historia alternativa) y los que forman parte de la vida cotidiana de la familia Roth de la ficción. Continuamente tienen lugar conexiones entre un ámbito y otro, lo cual refuerza la solidez del relato, pues otorga representatividad a la peripecia individual, por una parte, y hace más verosímil la historia alternativa, por otra. Esta interrelación se consigue a través de expedientes narrativos muy diversos, que incluyen extractos de las noticias de las radios y de los periódicos –con especial atención a un personaje real, el columnista Walter Winchell, ardiente demócrata, defensor de los judíos y crítico inmisericorde de los políticos republicanos en sus columnas sensacionalistas–, las conversaciones entre los personajes, o incluso episodios completos que conectan la vida de la familia Roth con los sucesos de la vida política norteamericana. Algunos son fundamentales en la evolución de trama y de los personajes, como la excursión a Washington, donde asistimos a los primeros indicios del antisemitismo derivado de la victoria de Lindbergh, la estancia de Sandy en una granja de Kentucky, que forma parte de un programa inspirado por la administración republicana para “americanizar” a las familias judías, o el arriesgado viaje que emprenden Herman y su hijo Sandy para llevar de vuelta a Newark a Seldon, el vecino judío que se ha quedado huérfano a consecuencia de un pogromo antisemita. Este último y breve episodio, con el que concluye la novela (páginas 387-394), es un ejemplo espléndido del talento de Philip Roth para retratar la vida americana, y una muestra evidente de la eficacia de sus planteamientos narrativos. No cabe mejor combinación de los dos polos en torno a los cuales gira la novela –lo personal y lo social– que ese largo viaje, narrado de forma nerviosa y vibrante, a través de una América inmensa, encerrada en sí misma y hostil contra los judíos, por la que circulan un hombre decidido, pero también asustado, un niño fascinado por la aventura y otro presa del desconcierto y el delirio febril.

Si se ha de juzgar el mérito de una novela por su capacidad de suspender el descreimiento –y éste es un juicio que la mayoría de los lectores formulan siempre, aunque sea de forma inconsciente–, hemos de concluir con la afirmación de que La conjura contra América triunfa clamorosamente y consigue imponer en todo momento las leyes de su propio mundo narrativo. No obstante, hay al menos un momento en que la suspensión de la incredulidad se ve amenazada, y sobre ello han advertido varios críticos4. Me refiero a la resolución de la historia alternativa, esto es, al momento en que la invención de los hechos ficticios se reconcilia con la historia real de los Estados Unidos. Para no dañar las legítimas expectativas de los lectores que no han leído la novela, no voy a revelar el modo en que tiene lugar tal reconciliación, pero sí me gustaría discutir algunos argumentos que critican la solución propuesta por el novelista. A mi modo de ver, el reproche acerca de si son verosímiles o no los episodios mediante los que Roth devuelve la historia alternativa al marco de la historia real (y que, ciertamente, no dejan de ser un “truco” un tanto teatral, una especie de deus ex machina al que probablemente se le nota demasiado la tramoya) no es tan relevante como la reflexión acerca del modo en que tales episodios han sido integrados en la estructura general de la obra. A este respecto, parece evidente que el equilibrio entre lo histórico y lo personal, que es uno de los rasgos más atractivos de La conjura contra América, queda dañado, en un momento clave de la trama, por el exceso de historicismo (me refiero al capítulo 8, que narra los sucesos acontecidos en octubre de 1942, cuyas dos terceras partes finales, desde la página 331 hasta la 358, están dedicados casi en exclusiva a narrar un sorprendente quiebro en la trayectoria de la administración Lindbergh). Es justamente este desequilibrio, y no tanto la estricta credibilidad de los hechos inventados por el novelista (por cierto, narrados con un brío y una energía que resultan más propios de la prosa periodística que de los géneros de ficción), la que daña la verosimilitud del conjunto.

En todo caso, habría que ser un obtuso defensor de la concepción más trivial y timorata del concepto de “realismo” para poner en cuestión la totalidad del edificio novelístico a la luz de lo que es un elemento constructivo discutible. A Roth se le debe disculpar este fallo (si es que cabe considerarlo como tal), aunque sólo sea por el hecho de que, al leer La conjura contra América, uno recupera el gozo de sumergirse en una historia que, ya desde su arranque, con esa presentación tan común pero tan atractiva del protagonista, de su familia y de su ciudad, ofrece el aroma, la promesa irresistible, de las grandes novelas clásicas. Pues, en efecto, nos encontramos con una novela de innegable vocación clásica, cuyas notas más características –argumento, estructura, narrador, personajes, ambientación– no sólo son claramente reconocibles, sino que están perfectamente afinadas. El estilo noble y elevado, de amplia respiración, de frases largas y majestuosas, convive con una agudísima capacidad para observar la realidad y representarla a través de un magnífico retrato de época, de paisajes humanos, de mentalidades y de costumbres. Una novela, en suma, que, sin ser nunca doctrinal ni mucho menos pedante, respira sabiduría y conocimiento del mundo, dotada de una vocación de trascendencia y universalidad que no es contradictoria con las muy sólidas raíces locales de los personajes y de sus historias.

Comencé esta reseña con un ofrecimiento de excusas por haber descuidado la obra de Roth, y deseo terminarla con una promesa: voy a ponerme al corriente. Ya tengo sobre la mesilla las más de quinientas páginas de Pastoral americana, que tienen una pinta estupenda. Aunque, si he de ser sincero, la perspectiva de engancharme sin remedio a un novelista de tan espléndidos talentos me produce una ligera desazón melancólica: queda tanto y tan bueno por leer…

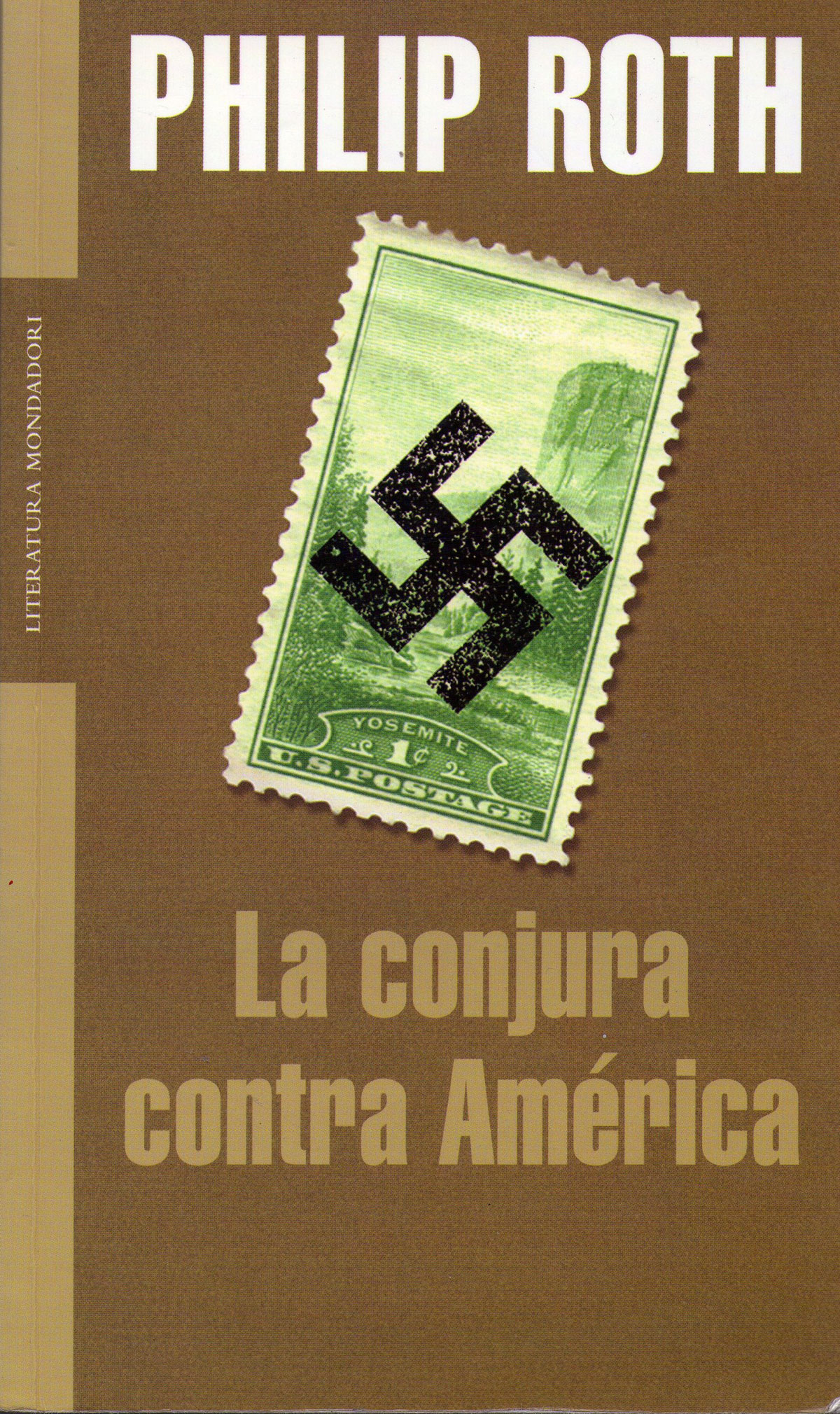

Philip Roth, La conjura contra América, Barcelona, Mondadori (Col. «Literatura Mondadori», 275), 2005, 428 páginas. Traducción de Jordi Fibla.

- El Glosario de Ciencia Ficción define así el término ucronía: “dícese de la literatura que especula sobre mundos alternativos en los cuales los hechos históricos se han desarrollado de diferente forma de como los conocemos”. Véanse también las entradas correspondientes a este concepto en la Wikipedia y en la bitácora Memorias de un friki.[<-]

- Incluso para quienes menos simpatizan con los Estados Unidos, la percepción de este país como garante de la democracia frente al fascismo, durante la Segunda Guerra Mundial, es uno de los hechos históricos del siglo XX más universalmente admitidos y glosados. Por otra parte, la actitud liberal y progresista que respira la novela, así como su planteamiento ucrónico, han hecho posible que se especule con una lectura parabólica de La conjura contra América, en virtud de la cual cabe encontrar en ella una advertencia contra la limitación de las libertadas cívicas por parte de la administración republicana del presidente George W. Bush. No sería pruedente descartar la pertinencia de tal lectura; sin embargo, yo creo que no añade nada sustancial a las cualidades estrictamente literarias de la novela, para cuyo entendimiento y valoración no es en absoluto imprescindible. De hecho, no conviene mezclar churras con merinas: en el texto del propio Roth que cito en la sección «Para saber más», el novelista previene contra la tentación de interpretar La conjura contra América como un roman à clé, aunque al mismo tiempo pone de relieve su escasísimo aprecio por las aptitudes políticas y el talento como gobernante del actual primer mandatario norteamericano.[<-]

- La tarea de documentación necesaria para conseguir integrar la historia real en las vidas de ficción ha debido de ser enorme. Pruebas de ello son la bibliografía, las breves biografías de cerca de una cuarentena de personajes históricos y los documentos que se incluyen en el apéndice final. De todos modos, lo admirable no es la amplitud o variedad de las fuentes consultadas, sino la habilidad demostrada por el autor para darles sentido e integrarlas en el discurso narrativo.[<-]

- Véase, por ejemplo, la reseña de José María Guelbenzu en Babelia, suplemento literario de El País, 10 de septiembre de 2005. El lector interesado en completar su información sobre La conjura contra América puede dejarse guiar por las siguientes referencias: en primer lugar, el interesantísimo artículo del propio escritor: “La historia detrás de La conjura contra América, de Philip Roth”, que puede leerse, en traducción española de Antonio Lozano, en la bitácora El lamento de Portnoy; a continuación, el reportaje-entrevista de Antonio Muñoz Molina, “Philip Roth. La invención de lo posible”, El País Semanal, 1515, 9 de octubre de 2005, pp. 14-19. Por último, recomiendo la elogiosa reseña de José María Guelbenzu, así como las de Alejandro Gándara (muy ingeniosa, aunque yo diría que redactada sin leer la novela) y la muy atinada de Portnoy, a quien agradezco su mención de la mía.[<-]

El critico comienza reconociendo cierta verguenza por no haber leído -a pesar de su importancia- ningun libro de Philip Roth, pero rapidamente concluye que esta carencia es una suerte. Gracias a ella, ha tenido «la oportunidad de acceder con toda su capacidad de admiración intacta al mundo narrativo» de Roth. Qué suerte.

Despues de leer esto, me parece que voy a perder la oportunidad de acceder con toda mi capacidad de admiración intacta al universo crítico de Eduardo Larequi. El que un critico literario no haya leído nada de Roth me asombra, pero que ademas él mismo considere este desconocimiento como una suerte y se atreva a hacer una critica de su ultimo libro me supera. No sé si se trata de un ego desmesurado, ignorancia , estupidez o una mezcla de todas ellas. En cualquier caso, no me interesa.

Ante todo, Eduardo, no soy crítico literario; ésa es una ambición y un título que me superan. La Bitácora del Tigre es un blog personal, de carácter misceláneo, con una sección dedicada a las reseñas de libros, entre muchas otras.

Y en segundo lugar, creo que el reconocimiento de lo que uno no sabe no es incompatible con la voluntad de saber y de aprender, pues siempre hay una primera vez para todo. Ya sé que no te interesa lo que escribo, pero tal vez si le echas un vistazo a las reseñas de este blog sobre las novelas de Philip Roth cambies de opinión.