Cada vez que visito algún país que no conozco, me gusta leer libros relacionados con su literatura, su geografía y su historia, una costumbre de la que ya he dado cuenta alguna vez en este blog, en entradas como Lecturas ocasionales de vacaciones o Márkaris y Vargas: dos estilos policíacos. Para nuestro reciente viaje a la Argentina, seleccioné una lectura fácil y ligera que debía haberme ocupado las largas horas de insomnio en el vuelo nocturno Madrid-Buenos Aires. Claro está que el hombre propone y Dios (y las compañías aéreas) disponen, porque la salida de nuestro avión se demoró casi un día entero. Retenido en un enorme hotel situado en medio de la nada, aunque próximo al aeropuerto de Barajas, con las maletas y facturadas, y sin otra cosa que hacer que girar los pulgares, me dio tiempo a leer las tres cuartas partes del libro, que luego pude completar en un vuelo plácido y tranquilo en el que, a pesar de mis negras previsiones, dormí a pierna suelta.

Mi elección para esa primera lectura vacacional recayó en Una llama misteriosa, el quinto volumen de la serie protagonizada por el detective Bernie Gunther, del autor británico Philip Kerr. Lo seleccioné no solo porque ya había leído los cuatro libros anteriores de la serie Berlin Noir, sino también porque una parte sustancial de la historia se desarrolla en la Argentina de comienzos de los años 50, con el general Perón en el poder. En su primera mitad, la novela presenta dos escenarios alternativos: el Berlín de los años 30, unos meses antes de las elecciones que darían el poder a Hitler, y la Argentina peronista, a la que llega Gunther tras verse obligado a huir de Alemania por sus equívocas relaciones con los nazis. El vínculo entre ambos escenarios son unos asesinatos de chicas jóvenes cuyo modus operandi trae a la memoria del detective varios crímenes análogos ocurridos veinte años atrás en las calles de Berlín. Con la evolución de la historia, la capital alemana desaparece de escena, y el protagonista se verá envuelto, ya en territorio argentino, en una serie de investigaciones que le llevan a revivir lo peor de los crímenes de la época hitleriana.

Me apresuro a señalar que el libro no decepcionará a ninguno de los aficionados a la serie Berlin Noir, pues Una llama misteriosa es una novela muy amena, entretenidísima y por momentos absorbente (la excursión de Gunther y su acompañante femenina por los terribles escenarios de la represión antisemita es uno de los mejores episodios no ya del libro, sino de toda la serie), en la que los lectores de encuentran con un protagonista que, aunque enfermo y avejentado, se halla en plenitud de los rasgos que lo han convertido en un personaje apasionante: el sarcasmo y el humor negro (que es una marca de fábrica capaz de generar adhesiones, pero también rechazos; por ejemplo, a Pilar no le acaba de gustar, y a mí también me fatiga en ocasiones), la facilidad para moverse entre los vericuetos de las maquinarias estatales, el éxito arrollador con las mujeres, una extraordinaria capacidad para la supervivencia, incluso en las circunstancias más desesperadas, y una habilidad fascinante para convivir con el lado más sórdido de la realidad sin contaminarse con su fetidez.

No obstante, hay algo que, al menos desde mi punto de vista chirría en la novela: aun reconociendo a su autor el derecho a rellenar con fabulaciones los huecos de la historia documentada y a utilizar ampliamente todas las licencias propias del ámbito de la ficción, no me parece creíble la facilidad con que Gunther accede a los más privados círculos del poder de un país que no es el suyo. Nada hay que objetar (más bien se trata de otra de las marcas de la casa Kerr) al hecho de que en la trama comparezcan agentes secretos, matones de variado pelaje, “chupaderos” y vuelos sobre el Río de la Plata en una especie de recreación avant la lettre de la siniestra variante argentina de las desapariciones. Tampoco puede sorprender, a tenor de los antecedentes de las novelas anteriores de la serie y de la realidad histórica, que entre las páginas de la novela se cuelen varios celebérrimos nazis refugiados en Argentina, como Eichmann y algún otro cuya identidad conviene no desvelar para no destripar las sorpresas del argumento. Ahora bien, que Bernie Gunther comparta confidencias con Juan Domingo Perón y Eva Duarte (con quien mantiene una escena de un equívoco erotismo) tal vez sea demasiado pedir de la credulidad del lector.

Poco antes de salir para Buenos Aires, terminé otro libro de Kerr que nada tiene que ver con la Argentina, pero mucho con Berlin Noir y el detective Bernie Gunther. Me refiero a Una investigación filosófica, novela que reiteradamente me habían recomendado algunos fieles comentaristas de este blog y diversas intervenciones de mis seguidores en Twitter. Con su llamativa mezcla de elementos policiales, filosóficos y de ciencia ficción (como señala Julián Díez en su reseña de la novela, lo más interesante del libro es justamente el enfoque distópico mediante el que se presenta una sociedad del cercano futuro caracterizada por la imposición tecnológica sobre las libertadas, la abrupta fractura entre las clases sociales y un sistema penal en el que la prisión para los delitos más graves ha sido sustituida por un estricto procedimiento de “coma punitivo”), es probable que tanto por su trasfondo ideológico como por sus planteamientos narrativos Una investigación filosófica sea una novela de más ambición literaria, y de mayor alcance, que las de la serie de Berlin Noir. Sin embargo, y reconociendo lo fascinante del caso policial que relata (la investigación de los crímenes de un asesino en serie, conocido por el nombre en código de “Ludwig Wittgenstein”, que va eliminando a otros potenciales criminales en serie), a mi modo de ver no provoca una respuesta lectora tan adhesiva y persistente como las novelas protagonizadas por Gunther.

Quizás esta impresión esté contaminada por el orden en que he leído los libros, y por ello aconsejo a quienes se acerquen por primera vez a la obra de Kerr que comiencen por esta novela (conviene tener a mano algún manual de filosofía, o al menos una conexión a Internet para leer sobre ese filósofo de vida y obra originalísima que fue Ludwig Wittgenstein) y luego sigan, en el orden debido, por las siete entregas de Berlin Noir que hasta la fecha han sido publicadas en castellano (por cierto, acabo de enterarme, al repasar la página en inglés de la Wikipedia dedicada al autor británico, que para el otoño de este año está prevista la publicación de la octava). Seguro que encontrarán más de un punto de contacto entre la inteligentísima, atlética y misándrica protagonista, la inspectora jefe Jakowicz, y el más famoso de los detectives salidos de la pluma de Philip Kerr.

Una nota curiosa sobre la dimensión distópica de la novela: a pesar de que fue publicada en 1992, y de que la informática (sobre todo las bases de datos policiales) desempeña un papel clave en el argumento, Kerr apenas atisba en su escenario tecnológico del futuro (Londres, en el año 2013) nada que pueda considerarse remotamente próximo al desarrollo que han logrado las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente en todo lo que tiene que ver con el fenómeno de Internet (frente a aquéllas, las redes de comunicaciones que presenta Kerr son de una ingenuidad y modestia encantadoras). Como han señalado varios especialistas en la ciencia ficción, parece como si la ceguera selectiva hacia esa realidad de la intercomunicación universal, apenas entrevista por los más célebres proyectistas del futuro, se hubiera convertido en un rasgo característico del género.

Ya en tierras argentinas, y concretamente en la localidad patagónica de El Calafate, decidimos que había llegado la ocasión de nutrir nuestras repletas maletas (recorrer Argentina durante el invierno austral cuando se viaja desde el verano de España es una pesadilla logística) con el alimento espiritual que proporcionan las frecuentes y muy bien nutridas librerías del país. En la entrañable “Boutique del Libro” (véase la fotografía que aparece bajo estas líneas), Pilar compró una novelita de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares, Los que aman, odian (por supuesto, en la edición argentina de Emecé Editores) y yo un par de libros. El primero, destinado a cumplir con los deberes que se le exigen al turista, es uno de esos lujosos volúmenes con escaso texto y muchas imágenes de gran formato, destinados a suscitar la admiración (y también la envidia, si de de ser sincero) del fotógrafo aficionado: una edición bilingüe español-inglés de Patagonia desde el cielo, del fotógrafo boliviano Willy Kenning. El segundo es uno de los libros de viajes más importantes de las últimas décadas, Patagonia, del escritor inglés Bruce Chatwin, título que desde hace bastante tiempo –al menos desde que leí tres o cuatro libros de Paul Theroux, otro gran viajero y amigo de Chatwin– tenía anotado en mi programa de lecturas.

Patagonia (ese es el título de la edición del Grupo Editorial Norma que yo compré, aunque también lo he visto traducido como En la Patagonia; debe de ser una edición hace tiempo descatalogada, porque me ha sido imposible encontrar una imagen de portada para ilustrar esta minireseña) es un libro fascinante, una mezcla sumamente personal y atractiva de autobiografía, libro de viajes, historia natural, cultural y política, etnografía, antropología, lingüística, paleontología y otros diversos ingredientes, todos ellos combinados por la mano maestra de un escritor que tiene un talento muy singular para narrar historias e hilvanarlas una tras otra, como los viejos contadores de cuentos que entretenían a sus tribus al amor de la lumbre. Dicen los que saben (véase, por ejemplo, Bruce Chatwin en tierras de Patoruzú) que la fidelidad del autor a la realidad de la inmensa región sudamericana es más que cuestionable, y que Chatwin inventó, o cuando menos recreó de forma libérrima episodios enteros de su libro. En todo caso, yo puedo certificar que lo leí (en su mayor parte, durante el vuelo de regreso desde El Calafate a Buenos Aires), con un deleite y embeleso muy poco habituales. El hecho de que la traducción, a cargo de Lucrecia Moreno de Sáenz, sea rigurosamente fiel a la variedad argentina del español, pudo ser un obstáculo al principio, pero también dio a la lectura el sabor exacto que yo andaba buscando para mis lecturas argentinas.

La etapa de las cataratas de Iguazú fue, con gran diferencia, la menos literaria de nuestro viaje argentino. Quería haber comprado algún buen libro sobre el parque, y de hecho vi varios muy atractivos en las tiendas de recuerdos, tanto en el lado brasileño como en el argentino. Lamentablemente, dejé pasar ambas oportunidades (una falta imperdonable contra el decálogo del perfecto turista), en la confianza de que podría encontrar algo parecido antes de la cena que habíamos planeado en Puerto Iguazú, y no conté con las circunstancias adversas: era domingo y de noche, llovía a cántaros, y las tiendas de la pequeña localidad tenían puestos sus objetivos en otro tipo de clientes, poco proclives a los libros y en cambio dispuestos a gastarse los cuartos en prendas de cuero, bibelots diversos y toda clase de tucanes tallados en una infinidad de materiales. Después de una larga búsqueda y muchas decepciones, tuve que conformarme con un escuálido manual, de apenas sesenta páginas, pobremente redactado, peor maquetado y con fotografías de escasa calidad, que no voy a mencionar aquí para no granjearme enemigos irreconciliables. No obstante, me sirvió para la identificación de varios animales y plantas, cuyos nombres científicos figuran en los pies de fotos de la entrada que en este blog dediqué a nuestra visita a las cataratas.

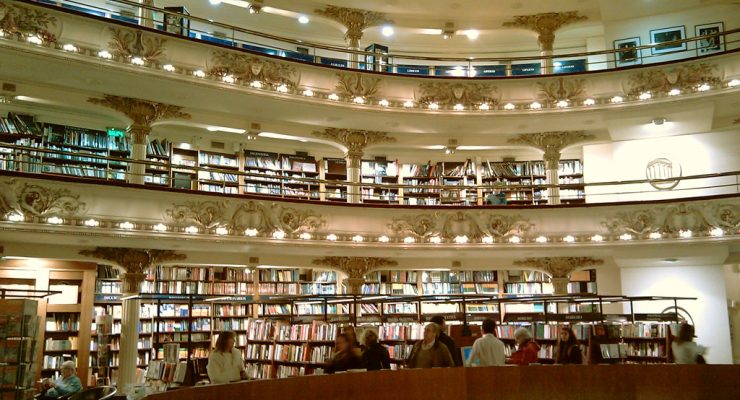

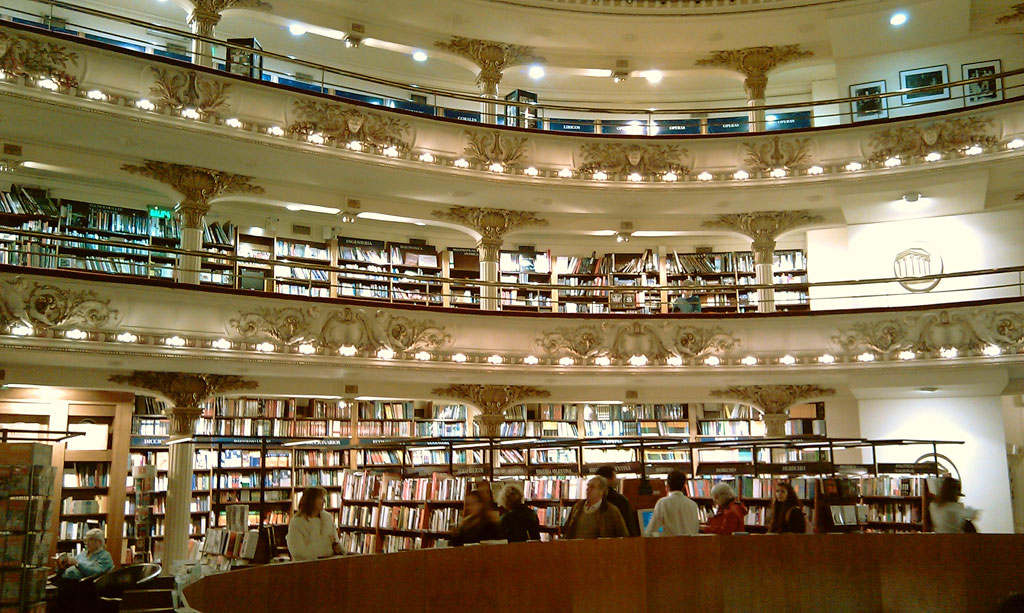

Otra cosa muy distinta fue Buenos Aires, auténtico paraíso para los amantes de los libros, con media docena de grandes superficies en la calle Florida e infinidad de pequeños establecimientos y tiendas de saldos en las vías adyacentes. Además, tuvimos la suerte de que nuestro hotel estuviera muy próximo a la Librería de Ávila, la más antigua de la ciudad. Lástima que nuestro programa bonaerense fuera tan apretado, porque en mejores condiciones hubiéramos pasado varias tardes sentados en los sillones de El Ateneo Grand Splendid de la Avenida Santa Fe (más abajo puede verse una foto tomada con el móvil en la que está considerada la segunda librería más hermosa del mundo, levantada sobre la platea, los palcos y el escenario de un antiguo teatro), recorriendo con infinito cuidado los estantes de la Librería de Ávila, con sus añejos olores, o curioseando en los mostradores de novedades de alguno de los muchos locales de las cadenas El Ateneo, Cúspide o Prometeo.

En cualquiera de esas librerías me habría gastado el sueldo del mes en libros argentinos si nos hubieran cabido en las maletas. Con gran pesar, dejé de lado las obras completas de Borges o de Cortázar, o los infinitos títulos sobre la turbulenta historia argentina de los siglos XIX y XX, y me tuve que conformar con un objetivo más modesto que llevaba algún tiempo persiguiendo. A él me referiré más tarde, pero antes quiero hacer mención de la deliciosa mañana que pasamos en el barrio de Palermo, adonde llegamos desde la Avenida Santa Fe, recorriendo morosamente la calle Jorge Luis Borges (antes llamada Serrano; el tramo entre la citada avenida y el número 1600 fue renombrado por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en homenaje al escritor, que vivió gran parte de su infancia en dos casas de la calle Serrano). Por aquellas manzanas de casas bajas pintadas en colores pastel anduvimos un buen rato, y acabamos haciendo una estación en la librería Prometeo que se levanta en el chaflán entre las calles Honduras y Gurruchaga, muy cerca de la cuadra en la que Borges situaba el escenario de la fundación mítica de Buenos Aires (“La manzana pareja que persiste en mi barrio: / Guatemala, Serrano, Paraguay, Gurruchaga”).

Sin saber muy bien qué comprar debido a las restricciones del equipaje y a las dudas interminables producidas por el exceso de oferta (algo parecido debió sentir el famoso asno de Buridán), terminé por adquirir Si los muertos no resucitan, de Philip Kerr, sexta entrega de la serie Berlin Noir, y una reciente novela del escritor argentino Guillermo Martínez, Yo también tuve una novia bisexual. Todavía no he leído la primera, aunque por las noticias que me ha dado Pilar –que, como ya he señalado, no es precisamente una seguidora incondicional del escritor británico– no cabe esperar sorpresas, pues sus planteamientos narrativos son semejantes a los de Una llama misteriosa, aunque en esta ocasión haya que trocar la Argentina de Perón por la Cuba de Fulgencio Batista. En cuanto al segundo título, tengo que confesar que es mi primera incursión en la obra de Guillermo Martínez (aunque en nuestra biblioteca figura un ejemplar de Los crímenes de Oxford), y que lo compré por motivos más bien extraliterarios: su escasa longitud, que me permitía leerla durante el vuelo de regreso a España sin obligarme a pasar la noche desvelado, y –por qué no reconocerlo– ciertos detalles del argumento que son fáciles de adivinar a partir del título y la información ofrecida por la contracubierta.

La nota editorial no es engañosa, antes al contrario, pues Yo también tuve una novia bisexual contiene varias escenas bastante subidas de tono, francamente estimulantes y sin lugar a dudas muy bien escritas. Ahora bien, más allá de los pormenores amatorios y de la facilidad de lectura de un relato ágil y fluido, que se caracteriza por un humor bastante logrado, y una aguda mirada sobre los desencuentros culturales (no deja de ser un acierto el que la universidad donde se sitúa la mayor parte de la trama esté próxima a la gigantesca base militar de Fort Benning, con los conflictos y paradojas que son fáciles de inferir de tal proximidad), no encontré en el libro de Guillermo Martínez mucho más de interés. La relación “inapropiada”, pero también inevitable entre un profesor universitario y una alumna, que ha dado piezas tan memorables en los últimos años como Desgracia, de J.M. Coetzee, no sobrepasa desde mi punto de vista el nivel de lo que podría esperarse de una “novela de campus”, con personajes de escasa entidad (especialmente varios secundarios, víctimas de un enfoque maniqueo) y una trama que en casi todo momento resulta demasiado previsible. Tampoco ayuda la presencia en el centro del relato de una exposición sobre principios de teoría literaria que, por mucho que cite a Todorov, a Bénichou y a otras insignes autoridades de la teoría y la crítica literaria, tiene tan escasa justificación que se aproxima a la categoría de “pegote”.

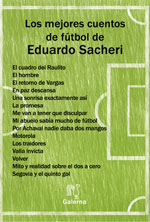

Del barrio de Palermo nos marchamos con dos bolsas de libros (¡ay qué sudores pasamos para cerrar las maletas!), y la perturbadora sensación de que nos habíamos dejado mucho por ver. Al día siguiente, esta vez en la tienda de Cúspide Libros que ocupa los bajos de las espectaculares y elegantísimas Galerías Pacífico, compré un libro que llevaba buscando desde nuestro primer día en la Argentina. Se trata de Los mejores cuentos de fútbol de Eduardo Sacheri, libro que reúne una quincena de relatos cuyo núcleo común es la pasión por el fútbol (la única excepción a esta unidad temática es el cuento final, titulado “Un hombre”, en el que está basado el terrible episodio final de la película El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella). Sobre el talento de Sacheri para la narración breve ya me habían dado muy elogiosas referencias los comentaristas de las reseñas (película y novela) de El secreto de sus ojos publicadas en este blog, y me complace decir que ninguno de ellos exageraba o se equivocaba lo más mínimo, porque en el terreno del relato breve Sacheri se desenvuelve como pez en el agua, con una variedad admirable de tonos, registros y planteamientos narrativos.

Los cuentos de Sacheri se relacionan con una categoría mucho más universal que la del fútbol, pues tienen que ver con experiencias que a buen seguro comparten todos los lectores, sean o no aficionados al balompié: la amistad, los recuerdos de infancia y juventud, las relaciones familiares (con los padres, con los abuelos), el paso a la edad adulta y sus dolorosas elecciones y compromisos, las ilusiones realizadas o frustradas, el orgullo que se resiste a la derrota y al desánimo, el amor. Un par de cuentos constituyen ecos muy reelaborados de acontecimientos futbolísticos inolvidables –el “Maracanazo” del campeonato mundial de fútbol de 1950, en “Una sonrisa exactamente así”, el llamado Gol del Siglo, marcado por Diego Armando Maradona en el partido entre las selecciones de Argentina e Inglaterra, durante el Mundial de 1986, en “Me van a tener que disculpar”–, pero la mayoría, y desde luego los mejores de la colección (“La promesa”, “Mi abuelo sabía mucho de fútbol”, “Por Achával nadie daba dos mangos”, “En paz descansa”, “El retorno de Vargas”), se caracterizan por escenarios y participantes mucho más íntimos, cercanos a la experiencia cotidiana de aficionados modestos que viven el fútbol como pasión y no como interés.

Es posible que algunos relatos pequen de cierto exceso melodramático y sentimental, y de una tendencia al efectismo que se resuelve en desenlaces sorprendentes o inesperados, pero a cambio ofrecen una vibración emotiva de gran hondura. Por otra parte, la lectura puede ser a veces algo difícil para quien no conozca las peculiaridades del idiolecto futbolístico típico de la Argentina –yo he tenido que consultar diccionarios en papel y online varias veces–, pero el esfuerzo merece la pena, porque Sacheri maneja los registros coloquiales y el tono conversacional con un gracejo y humor indiscutibles.

Tras regresar a Pamplona, la imagen de los paisajes y gentes de la Argentina, y sobre todo los de la Patagonia, persistía en mi recuerdo con gran intensidad. Por decirlo en términos coloquiales, tenía “mono” de lo argentino, y de los libros que no pudimos (o mejor, no quisimos) comprar. Con todo, conseguí refrenar esa ansiedad mediante el drástico expediente de evitar las librerías. No obstante, está claro que era una precaución inútil, porque el pasado domingo encontré sobre el mostrador de novedades de la tienda donde suelo comprar el periódico un título muy reciente de Miquel Izard, Patagonia. Crónica de un viaje, cuya imagen de portada fue por si sola capaz de quebrar todos mis buenos propósitos. No puedo decir mucho del libro porque solo he leído las dos o tres primeras páginas, amén de rastrear en el índice algunos datos y referencias con respecto a los cuales tengo un especial interés. Pero en cuanto encuentre un hueco en mi apretada agenda de lecturas, prometo volver sobre él.

• Philip Kerr, Una llama misteriosa, Barcelona, RBA Libros (Col. “Serie Negra”, 14), 2009, 429 páginas.

• Philip Kerr, Una investigación filosófica, Barcelona, Anagrama (Col. “Compactos Anagrama”, 231), 2007, 383 páginas.

• William Kenning, Patagonia desde el cielo. Patagonia from the sky, Buenos Aires, Kenning Producciones, 2010.

• Bruce Chatwin, Patagonia, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma (Col. “La Otra Orilla”), 2004, 278 páginas.

• Philip Kerr, Si los muertos no resucitan, Barcelona, RBA Libros (Col. “Serie Negra”, 36), 2009, 512 páginas.

• Guillermo Martínez, Yo también tuve una novia bisexual, Buenos Aires, Editorial Planeta (Col. “Autores Españoles e Iberoamericanos”), 2011, 221 páginas.

• Eduardo Sacheri, Los mejores cuentos de fútbol de Eduardo Sacheri, Buenos Aires, Editorial Galerna, 2009, 187 páginas.

• Miquel Izard, Patagonia. Crónica de un viaje, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2011, 208 páginas.

Una reseña viajero-literaria de lo más completa. Me satisface que te haya gustado esa mezcla de filosofía-crimen-cienciaficción de la novela de Kerr. Por mi parte, aunque no haya viajado tan lejos, me he acordado de ti con mis lecturas de novela negra de Fredric Brown (genial La noche a través del espejo) y del hallazgo de Batya Gur, de quien recomiendo El asesinato del sábado por la mañana y Un asesinato literario.

Feliz regreso.

Tomo nota de la escritora israelí, que también me has recomendado a través de Twitter. Los títulos (sobre todo el segundo) prometen. De Rosa Montero hace tiempo que no leo nada, ni los artículos de prensa. Cuando me enteré de que había publicado esa novela con título bladerunnesco, se me puso la mosca detrás de la oreja, pero con referencias como la tuya quizás cambie de opinión. De todas formas, reconozco que me da mucha pereza, porque para mí Blade Runner está justo al borde de la santidad cinematográfica.

Por cierto, ¿has leído la última de Rosa Montero, Lágrimas en la lluvia? A mí me sorprendió gratamente.

Qué envidia, Eduardo, los dientes largos me pone tu crónica viajero-literaria. A ver si conseguimos visitar Argentina el verano que viene en familia (si nos siguen pagando para entonces, ay).

Un abrazo.

Si no nos pagan a nosotros, Elisa, es que las cosas se han ido al garete del todo. Y entonces no creo que nos queden ganas de salir de viaje. Ahora en serio: Argentina merece mucho la pena.

Por cierto, llevo algún tiempo preparando una reseña de una novela que seguro que te agradará leer. Sigue atenta al blog, por favor.

Sabes que estoy atenta, si salta algo literario, ten por seguro que no se me pasa. WordPress también sabes que me supera :-) (sin .com).

Lo sé, lo sé, y te lo agradezco mucho, Elisa. Aludía en mi comentario del día 19 a la reseña de la novela Disturbios, de J.G. Farrell. Una novela deliciosa de leer.